ニュースリリース

2025.11.21

◆富士フイルムグラフィックソリューションズ QC Navi導入事例 株式会社新進商会 新たに策定した色基準と年2回の定期診断により、品質の安定化を実現 作業の標準化が図れ、刷り出し時間が半減、生産効率が大幅に高まった

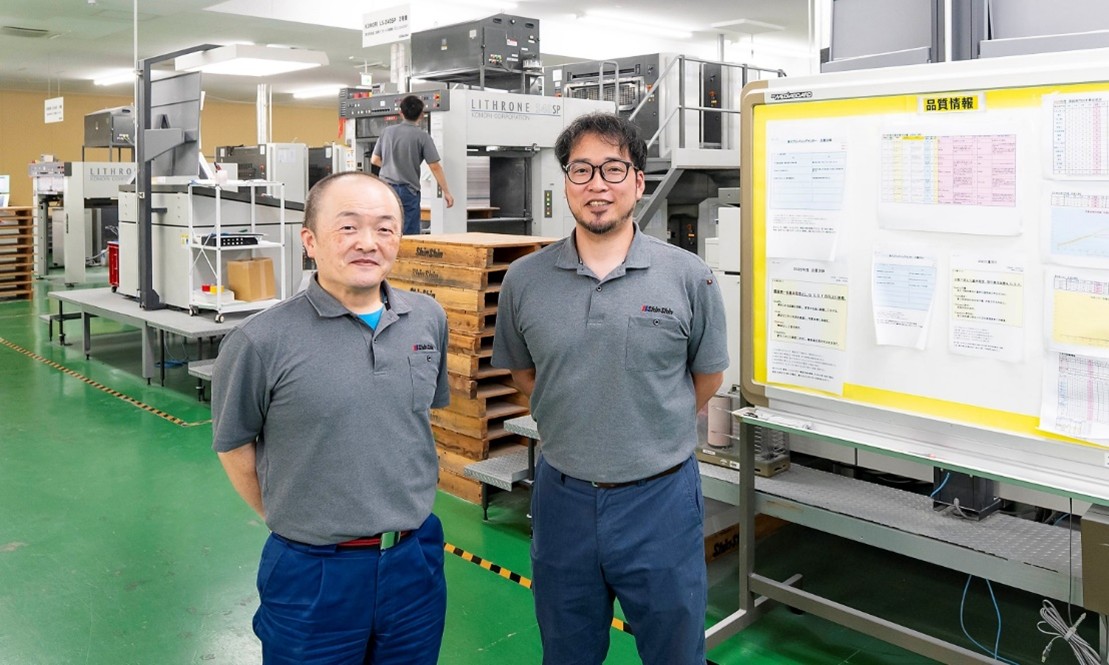

川口マネージャー 神宮路氏

PCなどの情報機器端末に関わるさまざまなアウトソーシングサービスを提供する株式会社新進商会(本社:東京都港区三田2-17-25、代表取締役社長:北田克仁氏)は、マニュアルやパンフレットなどの印刷・加工を手がける製造拠点『掛川プリンティングセンター』(静岡県掛川市光陽206)において、FFGSの総合カラーマネジメントソリューション『FFGS QC Navi』(以下 QC Navi)を活用し、印刷現場の作業の標準化、品質の安定化を図り、顧客の厳しい品質要求に応えている。QC Navi導入の背景にはどんな課題があり、それがどのように改善されたのか。同センターで主にCTP工程を担当するマネージャー・川口雅一氏と、印刷部門を統括する神宮路志郎氏に伺った。

■オペレーターが3年ごとに入れ替わる中で、いかに品質を維持するか

新進商会は、1940年に製図用品の専門商社として創業。80年代にソフトウェアコピー事業で大きく成長を遂げ、90年代以降はPC関連事業を基軸に、資材調達から製造、物流、品質管理まで 、さまざまなニーズに応える形でサービス内容を拡大してきた。現在は、国内10拠点(関連会社含む)に加え、中国、ベトナム、タイ、北米など海外にも拠点を設け、グローバルに事業を展開。各種情報機器端末の流通加工・梱包、メディア複製、フルフィルメント・物流センター代行、検品・検査代行、印刷・製本、キッティングなどを総合的に手がける。

掛川プリンティングセンターは、2010年に開設された製造拠点で、PCなどの商品に同梱する各種印刷資材(マニュアル、パンフレット、カタログなど)の製造を一手に担っている。本社でデザイン・制作し校了となったデータを受け取り、CTP出力から印刷、製本加工、梱包までを行なう。同じ建屋内に設けられたアッセンブリ(組立加工)工場との連携により、安定した品質の製品を短納期で提供できるところが強みになっている。印刷設備はオフセット機3台の体制で、菊全5色機が1台と菊全2色両面機が2台。カラー物は基本的に5色機で印刷する。

印刷事業のメインクライアントは大手PCメーカー。印刷物の内訳としては、マニュアルなどのモノクロ物の比率が高いが、カラーのパンフレットなども一定の割合で受注しており、品質にシビアなものが多いという。

「カラーの印刷物に関しては、美術印刷のような“絶対的な色のきれいさ”よりも、色がつねに安定していること、微細な汚れの付着がないことなど、工業製品としての品質の高さが求められるので、日頃の品質管理や検品体制が重要になります。しかも、リピート物も多いので、前回印刷したものと差が出ないよう、色の変動にはとくに注意を払っています」(川口マネージャー)

また、同センターでは、中国の技能実習生の受け入れを行なっており、各印刷機のオペレーションはすべて実習生が担当している。ただ、外国人技能実習は制度上、期間が3年までと定められているため、オペレーターが3年ごとに入れ替わることになる。こうした環境下でいかに印刷品質を一定に保つかが、これまで大きな課題となっていた。

「当然、人の腕に頼るやり方では成り立ちません。作業を標準化し、誰がオペレーションしても同じ色を出せる体制をつくる必要があります。ですから、より効率的に、かつ確実に色を管理できる仕組みを検討していました」(川口マネージャー)

■品質は悪くなかったが、職人的なやり方に課題があった

色管理の体制づくりに本格着手したのは、約6年前。CTPの更新がきっかけだった。

「富士フイルムさんの新しいCTPセッターと無処理プレートを導入することになったのですが、その際に色管理の課題について担当営業の方にお話ししたところ、とても親身に相談に乗っていただき、その中で具体的なサポートのご提案もいただいたのです。現状の印刷品質を詳しく分析した上で、色基準づくりから機械メンテナンスの改善までフォローしていただけるという、非常に安心感のある内容だったので、早速お願いすることにしました」(川口マネージャー)

当時、色品質そのものに大きな問題はなく、Japan Colorの範囲内にほぼ収まっており、顧客からクレームが入ることもなかった。ただ、色を合わせる際に明確な基準がなく、見本の色も安定しない中で“職人技”で調整していたことから、オペレーターの技量によって色がブレやすく、刷り出しに多くの時間を要していた。

そこで、まず印刷品質を詳細に把握するため、菊全5色機についてFFGSによる印刷診断を実施。その結果をもとに、「新進商会の基準色」をあらためて設定し、色合わせのターゲットを明確にした。ただ、この時点では、品質の安定化などに一定の効果はあったものの、依然として課題も残っていたという。

「当時、印刷部門を統括していたのは神宮路の前任者で、実習生のオペレーターを指導する際、従来からの職人的なやり方を教えていたのです。しかも、基準の濃度を現在よりも全体的に高めに設定していたので、なおさら色を合わせるのが難しかった。ですから、オペレーターはやり方を覚える段階から苦労していましたね。色基準をつくり、年2回のQC Navi(当時は『プリントナビゲーション』)の定期診断によって品質のブレをある程度抑えられたのはよかったのですが、作業効率が大きく改善するところまでは至っていませんでした」(川口マネージャー)

そこから状況が進展したのは約3年前。印刷部門の責任者が交代し、神宮路氏が統括することに。これを機に、色基準を再度見直すとともに、色の測定方法や機械のメンテナンス頻度など、オペレーションの手順も全面的にアップデートした。

「それまでの色基準では、仕上がりが少し濃すぎると感じていたのと、“人の腕に依存する色管理”から脱却できていなかったので、あらためて、基準づくりからやり直すべきだと考えたのです。その際、何をどう改善すべきかを検討する上で、QC Naviの診断結果のデータがとても役立ちました」(神宮路氏)

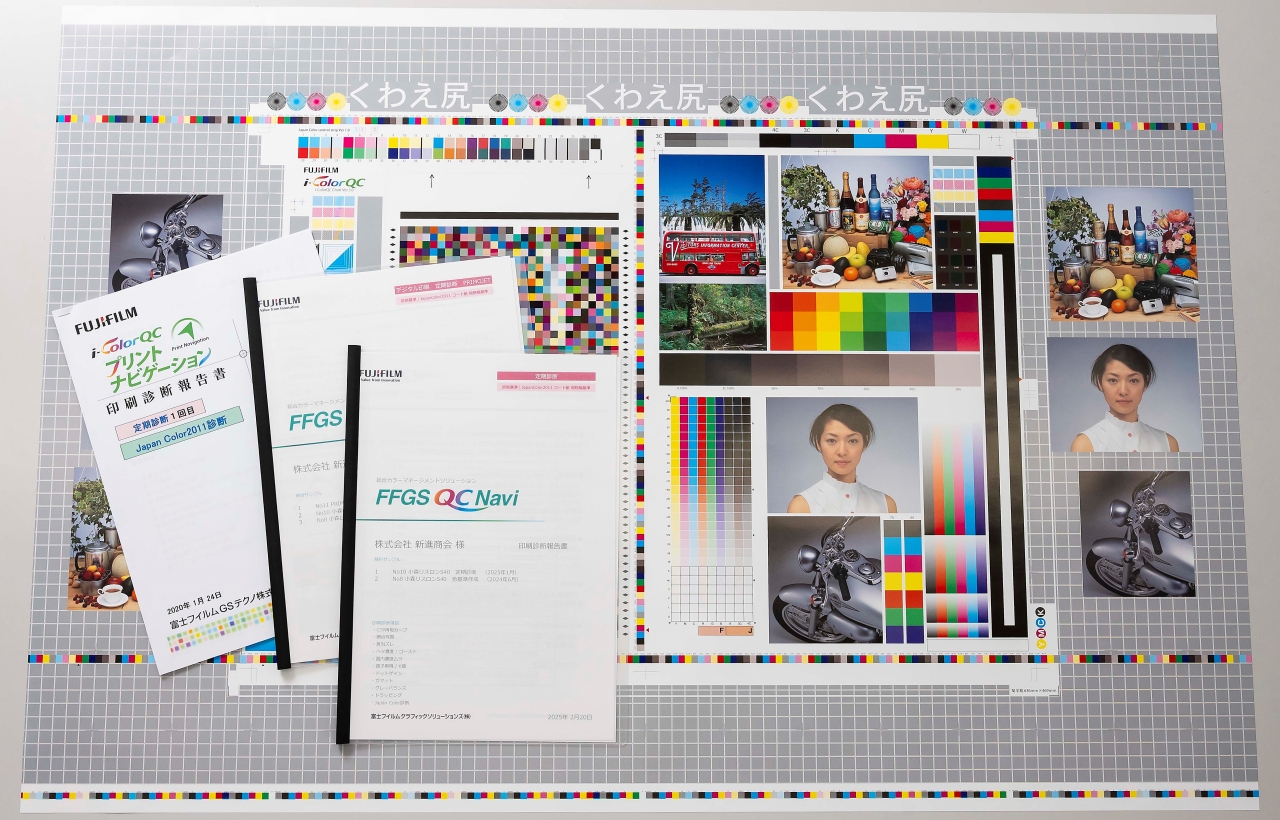

定期診断は、色の変動が大きくなりやすい夏と冬に実施している

(写真は診断時に使用するチャートと報告書)

■オペレーターの迷いが減り、作業効率が明らかに向上

こうして、新たに策定した自社色基準、新たな色管理手順の運用をスタートして3年。もちろんこの間も定期診断を継続しながら、品質の安定化、オペレーションの改善に取り組んできたわけだが、その結果、現場ではどのような効果が出ているのだろうか。

「定期診断は、まさに“印刷機の健康診断”のようなもので、機械のコンディションを維持し、品質を一定に保つ上での拠り所になっています。ブランケットや湿し水の状態、網点の潰れや見当のズレなども詳細に把握できるので、具体的な改善ポイントが判断しやすく、日常のメンテナンスをより的確に行なえるようになりました。また、プルーフと印刷とのマッチングを定量的にチェックできるのも大きなメリットですね。色がズレたときに、印刷機の状態が良くないのか、CTP側の問題なのか、といった原因の切り分けがしやすくなりました」(神宮路氏)

こうした効果は、オペレーターの教育にもメリットをもたらしている。

「経験や勘ではなく数値に基づいた指導が行なえるようになったため、未経験者でも比較的短期間でスキルを習得できるようになりました。オペレーター自身も、迷いが減り、やりやすくなったと思います。実際、以前は刷り出しに1時間ほどかかっていたのが30分程度にまで短縮するなど、作業効率が目に見えて上がっています」(川口マネージャー)

さらに、適正な濃度でより安定して印刷できるようになったことで、さまざまな無駄の削減が図れたという。

「3年前と比べて、インキの消費量が明らかに減りましたね。インキメーカーの方から『最近、注文が減りましたね』と冗談交じりに言われることもあります(笑)。また、刷り出しが早くなり、汚れなどのトラブルも減ったことで、損紙の量も削減できています。これらはコスト削減にもつながっています」(川口マネージャー)

明確な色基準、徹底した数値管理により、オペレーションに迷いがなくなり、作業効率が格段に向上した

■定期診断をベースに、品質の安定維持に取り組み続ける

QC Naviを活用した色管理体制の見直しにより、作業の標準化、印刷品質の安定化、生産効率改善など、明確な効果を上げている新進商会。今後も年2回の定期診断を継続し、品質の安定維持に取り組むとしている。

「いま使用している印刷機は10年以上稼働していますが、今回の取り組みの効果もあって、コンディションは以前より安定しています。これをしっかりと維持していかなければなりません。印刷機も年数が経てば色の変動が起きやすくなりますから、こまめにメンテナンスを行ない、定期的に品質をチェックすることがますます重要になってきます。現場の5S活動と合わせて、安定品質のための取り組みを続けていきます」(神宮路氏)

また、印刷ニーズの変化にも柔軟に対応していく考えだ。近年は小ロットのオーダーが増加しているため、FFGSから提案を受けたデジタル印刷機の導入も検討している。川口マネージャーは、「こうした環境の変化の中でこそQC Naviの真価が発揮されるのでは」と期待を込め、こう締めくくった。

「QC Naviはオフセットだけでなくデジタル印刷にも対応できるとのことなので、設備環境が変わっても、軸がぶれることなく、一貫した色管理ができるのではないかと思います。今後も、当社の品質を支えるツールとして引き続き活用していきたいですね」