ニュースリリース

2024年12月

2024.12.26

◆年頭所感 富士フイルムホールディングス株式会社 代表取締役社長・CEO 後藤 禎一

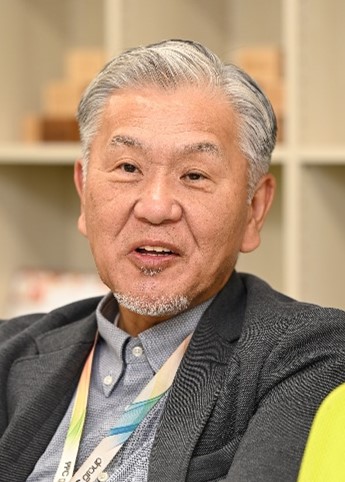

代表取締役社長・CEO 後藤 禎一

グローバルで印刷業界の変革をリードし、お客様に価値を提供していく

2025年の新春を迎え、印刷業界の皆さまに謹んでご祝詞を申し上げますとともに、旧年中の多大なるご愛顧・ご支援に対し、心より御礼を申し上げます。

富士フイルムグループは、昨年1月20日に創立90周年を迎えました。この長きにわたる歴史の中で、当社をご支援くださった皆さまに心から感謝申し上げます。

この90周年の節目にあたり、よりよい未来を創るために富士フイルムグループが社会で果たしていくべき役割は何なのか社内で議論を重ね、「地球上の笑顔の回数を増やしていく。」というグループパーパスを制定しました。そして、グループパーパスの下で推進する成長戦略として、昨年4月には中期経営計画『VISION2030』をスタートしました。2030年のあるべき姿を「富士フイルムグループの企業価値をさらに高め、世界TOP Tierの事業の集合体としてさまざまなステークホルダーの価値(笑顔)を生み出す企業」と定め、その実現に向けて事業ポートフォリオマネジメントを一層強化してまいります。

その事業ポートフォリオ強化の一環として、昨年、グラフィックコミュニケーション事業を富士フイルムビジネスイノベーションに統合しました。この再編により、刷版材料におけるグローバルでの強固な基盤や、生産ラインの統廃合により構築したリーンな体制、ゼログラフィー技術とインクジェット技術を併せ持つことによる価値提供の拡大など、さらなるシナジーの強化を図っていきます。

その新たなスタートの場となったのが、昨年、ドイツ・デュッセルドルフで開催された『drupa2024』であり、アナログ印刷からデジタル印刷、DXまで、世界最大規模の製品・サービスのラインアップ展示を通じて、圧倒的な総合力を世界にアピールすることができました。私も現地に赴き、そこで確信したのは、デジタル印刷やパッケージ印刷、サイネージなどの分野では新たなビジネスチャンスが生まれており、グラフィックコミュニケーション事業には成功の余地が十分にあるということ。当社グループの総合力や環境性能の高さについても多大なるご評価をいただき、「グローバルで印刷業界の変革をリードして多くのお客さまに価値を提供していくこと」が私どもの使命であるとの決意を新たにいたしました。今後も事業を通じて卓越した価値を提供し、業界の皆さまにより多くの笑顔をもたらすことができるよう挑戦を続けてまいりますので、どうぞご期待ください。

最後になりましたが、皆さまのご多幸とさらなるご繁栄を祈念いたしまして、新年のごあいさつとさせていただきます。

2024.12.26

◆年頭所感 富士フイルムグラフィックソリューションズ株式会社 代表取締役社長 山田 周一郎

代表取締役社長 山田 周一郎

各印刷会社の強みを活かした付加価値の創出を支援する

明けましておめでとうございます。印刷業界の皆さまにおかれましては、新たな決意を胸に2025年の新春を健やかにお迎えのことと、心よりお慶び申し上げます。

さて、産業界はいま、エネルギー価格・物価の上昇、サプライチェーンの混乱、そして人手不足といった多くの課題に直面しています。しかし、課題があるところには必ず「解決策」のニーズが存在します。印刷が貢献できることも、決して少なくないでしょう。この状況を、“課題解決のための新たな商品やサービス”を生み出す好機と捉え、成長へとつなげていきたいものです。

厳しい環境の中でも、印刷業界は確実に、新しい時代へと前進しています。それを実感させてくれたのが、昨年5月に開催された『drupa2024』でした。とくに、AIをはじめとするデジタル技術を駆使した提案は、富士フイルムを含め多くのメーカーが打ち出し、人材不足などの課題に対する有効策として注目を集めていました。

FFGSとしても、トナー/インクジェットのデジタル印刷機をはじめとして、全工程を包括する実践的なソリューションの拡充を進めています。また、アナログ・デジタル双方のソリューションを持ち、それらをお客さまの課題や戦略に応じて最適な形で提供できることも当社の大きな強みの一つ。オフセット印刷とデジタル印刷の知見を活かして4年前から注力している「生産環境の最適化」のご提案は、多くのお客さまからご賛同をいただいています。

今後、FFGSではこの「生産基盤づくりのサポート」をさらに推し進め、「各印刷会社の強みを活かした付加価値の創出」までをお手伝いできるよう、ソリューションの拡充、提案力の向上に努めてまいります。いま、印刷に求められるのは「量」よりも「質」、すなわち「価値」です。価値とは、言い換えれば「コスト分の効果」。お客さまが支払う金額や費やす時間に見合う、あるいはそれ以上の効果を提供できるかどうか。そこには、印刷会社それぞれの独自性を発揮できる余地がたくさんあるのではないでしょうか。皆さまがこれまで培ってこられたノウハウや技術力に、新しいアイデアを加えて、「いままでにない価値」を創り出す。そのお手伝いをさせていただき、印刷需要の創出に貢献していきたいと考えています。

FFGSは、今年も皆さまと共に走り続けます。困難な時代でも、諦めなければ必ず道はひらけるはず。一緒に新しい印刷の時代をつくっていきましょう。

最後になりましたが、皆さま方のご健勝とますますのご発展をお祈りし、新年のごあいさつとさせていただきます。

2024.12.23

◆モリサワ Morisawa FontsにWebフォントのプロジェクト情報を引き継げる新機能を追加

株式会社モリサワ(代表取締役社長:森澤彰彦 本社:大阪市浪速区敷津東2-6-25、Tel:06-6649-2151 代表、以下モリサワ)は、フォントサブスクリプションサービス「Morisawa Fonts」のWebフォントにおいて、フォントを配信するためのプロジェクト情報を別のプロジェクトへ簡単に引き継げる機能を新たに追加し、より効率的なWebサイトの制作、運用を実現した。

通常、フォント配信用の埋め込みコード(CSSコード)は、Morisawa FontsのWebプロジェクト設定よりプロジェクトごとに指定される。そのため、プロジェクトの変更が発生した際は、新たなCSSコードをWebサイト上で再設定する作業が必要だった。

しかし、この度の「プロジェクト引き継ぎ機能」を利用することにより、埋め込みコードを含むフォント情報やドメインをプロジェクト間で簡単に引き継げるようになり、Webサイトを効率的に運用できるようになった。

Webフォントを自身が管理する別プロジェクトで使用する場合はもちろん、制作委託先がWebサイトをサイトオーナーへ納品するケースなど、他のユーザーへプロジェクトを移行する際の作業も円滑に進むため、Webフォントがさらに利用しやすくなっている。

◆提供開始日

2024年12月23日(月)

対象プラン

Morisawa Fonts Webフォント

https://morisawafonts.com/plans/webfont/

◆利用方法

〈プロジェクトをエクスポートする〉

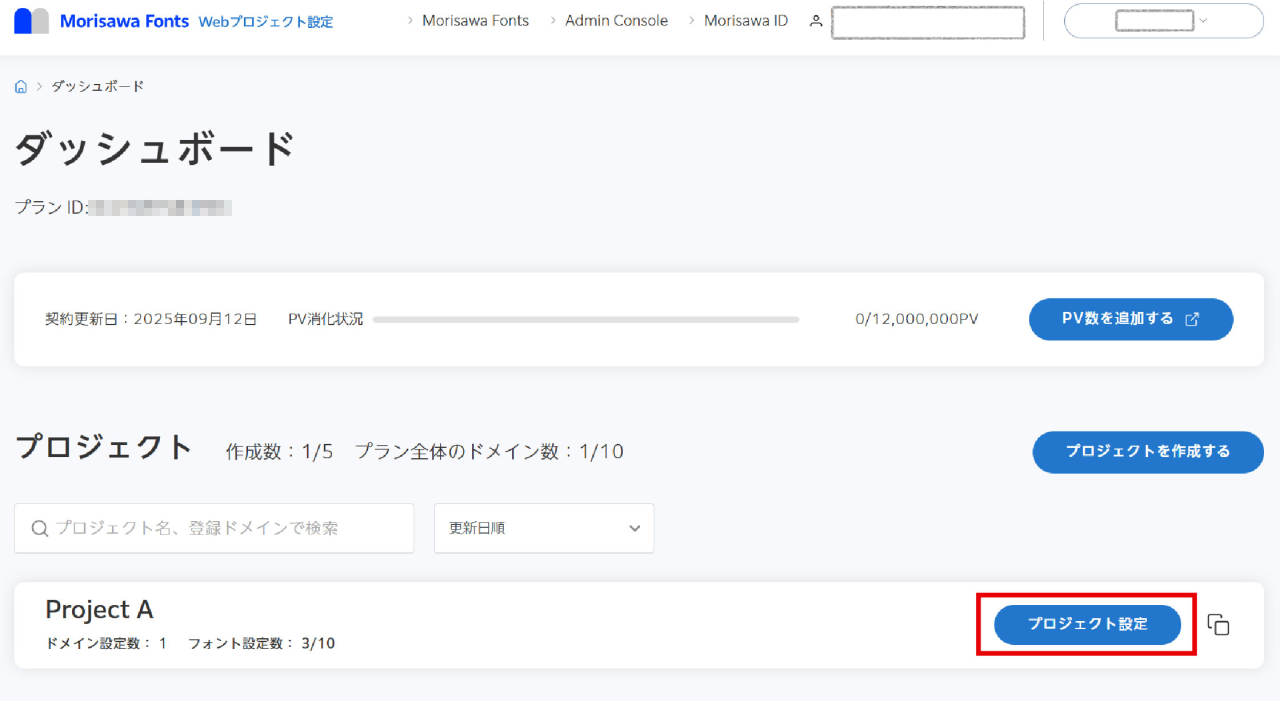

1.「Webプロジェクト設定」内の「ダッシュボード」から引き継ぎたいプロジェクトを選択する。

2.「プロジェクト設定」のメニューから「プロジェクトの引き継ぎ」をクリックする。

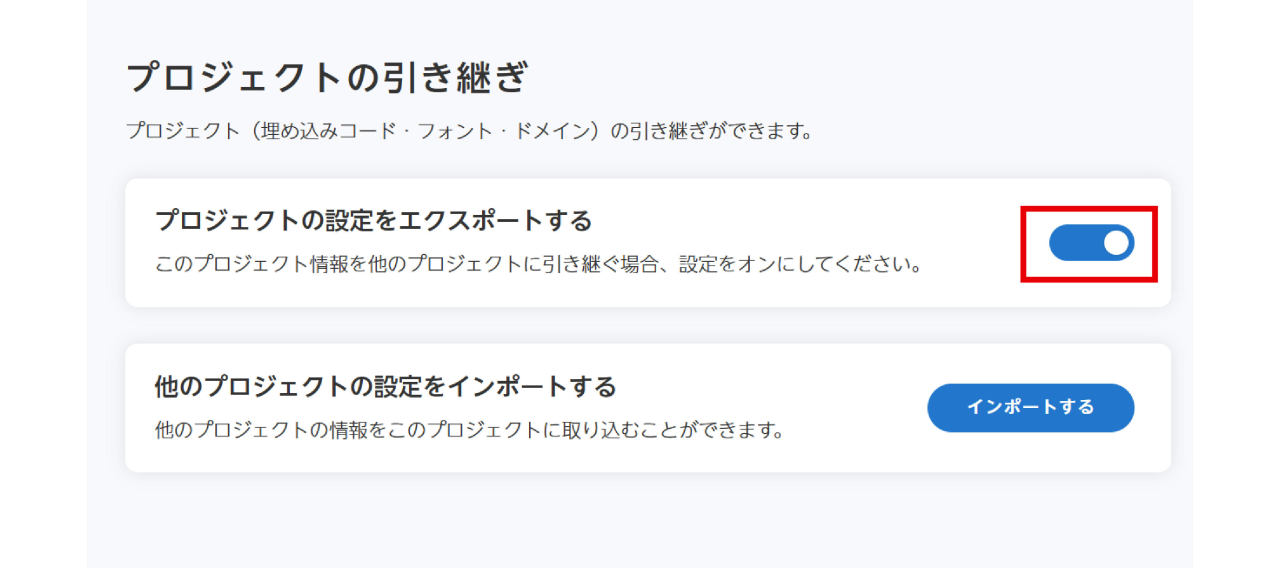

3.「プロジェクトの設定をエクスポートする」トグルをオンにして、エクスポートを実行する。

4.エクスポートしたプロジェクトの情報(プロジェクトI D)を、引き継ぎ先に連携させる。

〈プロジェクトをインポートする〉

1.「Webプロジェクト設定」内の「ダッシュボード」から、引き継ぎ情報を取り込みたいプロジェクトを選択もしくは新規作成する。

2.「プロジェクト設定」のメニューから「プロジェクトの引き継ぎ」をクリックする。

3.「他のプロジェクトの設定をインポートする」の「インポートする」ボタンをクリックする。

4.取り込みたいプロジェクトIDを入力し、「インポートする」ボタンをクリックする。

5.インポート完了後、「フォントを同期する」ボタンをクリックすると、Webフォントの配信が開始される。

注意事項

・プロジェクトの引き継ぎが完了すると、引き継ぎ元のプロジェクトは新しい埋め込みコード(CSSコード)に自動変更される。

・引き継ぎ機能は、設定をオンにしてから30日間有効である。30日が経過すると引き継ぎができなくなるので、引き継ぎを実施したい場合は再度「プロジェクトの設定をエクスポートする」トグルをオンにする必要がある。

Morisawa Fontsについて

Morisawa Fontsはクラウド型のフォントサブスクリプションサービス。グラフィックデザイン、WebサイトやプロダクトのUI/UX、映像や動画といったモーショングラフィックスなど、さまざまなクリエイティブスタイルに必要なフォント環境を柔軟に提供する。また、事業規模に応じたエンタープライズ要件に対応する機能も随時アップデートし、効率的なワークフローをサポートしている。さらに、日本国内だけでなく2024年3月にはシンガポールで販売開始するなど、国境をまたぐグローバルなクリエイティブワークにも対応している。

Morisawa Fontsサービスサイトは以下より

https://morisawafonts.com/

●同件に関する問い合わせ

https://support.morisawafonts.com/hc/ja/requests/new

SNSデモ最新情報を公開している

X(旧Twitter):@Morisawa_JP

Facebook:@MorisawaJapan

※記載されている内容は、予告なく変更する場合がある。

※記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標である。

2024.12.18

◆富士フイルムグラフィックソリューションズ Revoria Press PC1120導入事例 株式会社プリプレス・センター 大ロットのバリアブルジョブで圧倒的な生産性・品質安定性を発揮 最新の検査装置により検品作業が大幅に効率化、クライアントか

北海道を拠点に、独自に培ったシステム開発力と充実した生産設備を駆使し多様な印刷・加工サービスを提供する株式会社プリプレス・センター(本社:札幌市中央区南10条西8丁目4-1、代表取締役:藤田靖氏)は、2024年3月、富士フイルムのプロダクションカラープリンター『Revoria Press PC1120』(以下 PC1120)を導入し、主要品目である年賀状や商品券、チケットなど、さまざまな印刷物に活用している。かなりの大ボリュームの仕事もPC1120でこなしているという同社だが、その中でどのようなメリットを感じているのか。導入の経緯や今後の展望なども含め、取締役 営業本部長・福地一美氏、製造部 工場長・柳原茂樹氏に伺った。

■年賀状事業を軸に、設備拡充を進めながら成長

プリプレス・センターは、1988年に代表取締役の藤田靖氏により創業。当初は軽印刷業として版下制作などを手がけていたが、1994年、デザイン制作分野のデジタル化を見越してMacintoshとイメージセッターをいち早く導入。24時間体制でDTPおよび出力サービスを展開した。1998年にはPOD機を導入し、印刷業へと業態を変えていく。年賀状ビジネスをスタートしたのもこの時期で、以降、同社を支える基幹事業へと成長していく。2000年代に入ると、システム開発にも力を入れ、2002年には年賀状の自動編集プログラムを自社で開発。この仕組みをベースに、組版から最終印刷データ生成まで自動で実現するシステムを、仕事内容に応じて次々と構築していった。このシステム開発技術は、現在に至るまで同社の大きな強みの一つになっている。

2015年からはM&Aにも着手。その背景には、スピード感をもって事業拡大を図るという同社の戦略と、後継者問題に悩む印刷会社が増えているという業界の事情があった。現在までに、異業種を含む6社から経営譲渡を受け、『PPCグループ』として北海道から関東・近畿・九州までをカバーするネットワークを形成。事業領域も、マーケティングから一般商業印刷、パッケージおよびノベルティグッズ製作、デジタルメディアまで、幅広い分野に及んでいる。

また、社内外の環境改善活動にも力を入れており、環境マネジメントシステム『エコアクション21』の認証取得をはじめ、植林活動によるカーボン・オフセット、再生可能エネルギーの活用、FSC認証紙の採用など、さまざまな側面から環境負荷低減に取り組んでいる。女性活躍推進企業としての評価も高く、2023年には『えるぼし認定』の最高位である3つ星を取得している。

現在、札幌本社の生産設備としては、オフセット枚葉印刷機が3台とトナー方式のデジタル印刷機が3台、さらに各種製本機のほか、ホット箔押し機 8 台、デジタルコールド箔印刷機、ニス盛り上げ加工機など、道内トップクラスの特殊加工設備を誇る。この設備力を活かし、セキュリティ印刷や化粧箱、本の表紙などさまざまな製品に対応しており、同業者からの依頼も多い。

■検査装置の使いやすさと出力品質の高さが決め手に

そんな同社がPC1120を導入したのは2024年3月。トナー方式のデジタル印刷機は20年以上にわたり活用しており、最近では『Color 1000 Press』をメインに運用していたが、品質・生産性のさらなる向上を図るため、PC1120への更新を決めた。

導入検討にあたって重要視したポイントの一つが、自動検査装置(検査マネジメントシステム)だったという。

福地取締役

「デジタル印刷に関して大きな課題になっていたのが、バリアブルの印刷物の検品です。これまでは多大な時間と労力をかけ、人の目でチェックしていました。この検品の精度を上げ、作業の効率化も図るために、検査装置付きのデジタル機を検討することにしたのです」(福地取締役)

そこで候補に挙がったのが、PC1120ともう1機種、他メーカーのトナー機だった。

「出力品質は明らかにPC1120の方が優れていたのですが、検査装置の性能としては、その当時、他社機の方が一歩上という印象だったため、社内の意見はそちらに傾いていました。そんな中、PC1120の検査装置がバージョンアップされるという情報が入り、展示会で実機を確認したところ、格段に使いやすくなっていたのです。バリアブルデータの作成を担当しているSEにも一緒に見てもらったうえで検討した結果、PC1120の導入を決めました」(福地取締役)

「検査装置でとくに違いを感じたのは、バリアブル出力の際の、検査箇所を指定する操作です。他社のものは可変部分を1つずつ指定しなければならず、若干煩雑に感じたのですが、PC1120はタッチポイントが少なく、より効率的に出力できるところが魅力的でした。加えて、色再現などの品質や安定性に関しては、Color 1000 Pressでの実績もありますし、実際に出力サンプルを見ても満足できるものでした。これも大きな選択理由の一つです」(柳原工場長)

■特色も駆使し、年賀状、チケット、商品券など多用途に活用

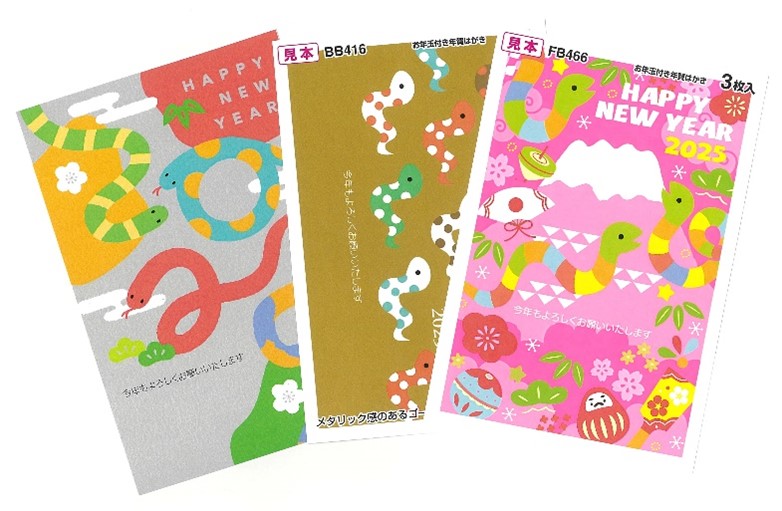

PC1120は導入直後から、同社のデジタル印刷機の主力として品質・生産性・安定性を遺憾なく発揮している。用途は多岐にわたるが、自社開発の自動組版システムとの連携で、バリアブルのジョブも多数手がけている。ボリューム的にとくに大きいのが年賀状だ。見本の印刷を含めると、毎年8月から12月にかけての集中生産になる。2024年はトータルで約500万枚を印刷し、そのうち200万枚以上をPC1120が担った。ゴールドやピンクなどの特色も多く使用する。絵柄のバリエーションも、オフセット分を含めて500種類ほどあり、きわめて多品種のジョブである。製作した年賀状は、量販店や文具店などの店頭のほか、自社で運営するECサイトでも販売している。

定期のバリアブルジョブとしては、プロ野球球団のシーズンシートチケットも手がけている。46万枚という大ロットで、多面付出力しても通し数は2万枚以上。しかも、ナンバリングだけでなく絵柄も1枚ずつすべて異なるフルバリアブルだ。

また、最近需要が増えているものとして、商品券が挙げられる。全国から問い合わせが増えているといい、地方都市の商店街などの場合は小ロットの発注も多いという。いずれにしても、ナンバリングの正確性を含め、つねに高い品質を担保することが求められる。

「商品券は一種の金券であり、信頼性が非常に重視されます。また、小ロットでもきめ細かく対応できる印刷会社が意外と少ないので、一度手がけるとリピート発注をいただけることも多く、商品券から派生して、お店の小冊子など、別のアイテムの仕事につながるケースもあります。当社の場合、お客さまに『PC1120の検査装置によって自動で高精度な検査を行なっています』と説明でき、しかも組版のシステム構築も含めて総合的に対応できるところが強みになっています」(福地取締役)

左:シルバー、ゴールド、ピンクなどの特殊トナーを活用した年賀状のサンプル

右:メタリックカラー印刷や検査装置など、PC1120の特長をわかりやすく解説したチラシも作成

■自動検査装置の活用で、より確実な品質保証が実現

PC1120の導入メリットとしては、まず、自動検査装置による検品の精度アップ・負荷軽減が大きいという。

「たとえば商品券のナンバリングなどは、従来はアナログ的に人海戦術で1枚ずつチェックし、梱包前にも重量検品などを行なっていましたが、人手を介すると、やはりミスのリスクをゼロにすることはできませんし、作業者の負担も大きくなります。しかし現在は、検査装置によってデータの絵柄や可変部分などが1枚ずつ高精度にチェックされるので、検品作業にかける時間は大幅に短縮しています。出力されたものが100%正確だと確信が持てるようになったことで、データを扱っている担当者の安心感も増しましたし、お客さまに対しても、より確実に品質保証できるようになりました」(柳原工場長)

柳原工場長

検査装置に加えて、品質・生産性の向上に寄与しているのが、静電気除去装置だ。とくに冬の北海道は室内が乾燥しやすく、静電気トラブルへの対策は必須と言える。

「以前は、排紙部に除電棒を取り付けて対策していましたが、PC1120の静電気除去装置は当然それよりも遥かに除電効果が大きいです。帯電しやすい合成紙などでも安定して出力できるようになりました」(柳原工場長)

仕上がり品質への評価も高い。福地取締役は、「特色を使用したときのクオリティの高さが際立っている」と語る。

「とくにピンクトナーは非常に発色がよく、年賀状などで頻繁に使用しています。人物写真などでも、ピンクを加えることで肌の再現品質がぐっと上がりますね。また、ゴールドの質感もとてもいい。当社にはもう1台、特色を使えるトナー機がありますが、そちらのゴールドと比べても、見栄えが全然違います」(福地取締役)

CMYKの4色出力においても、期待通りの品質が得られているという。

「同じ絵柄でオフセットと比べても、ほとんど見分けがつかないレベルですし、用紙や絵柄などの条件によっては、PC1120の方がきれいに仕上がることも珍しくありません。また、PC1120は色の変動が非常に少ないうえ、オフセット印刷で起こりがちなピンホールやゴースト、クワエ汚れといったトラブルもありませんから、品質の安定性という面でもメリットは大きいですね」(柳原工場長)

RIP処理の速さもPC1120の大きな特長。重いバリアブルデータの出力時にも優れた

瞬発力を発揮する

■さらなる用途開発を進め、他社との差別化を図る

同社では、PC1120が新たな戦力として加わったことによって、デジタル印刷の活用比率がさらに高まっていくと見込んでいる。

「ここ何年かの加工高の実績を見ると、オフセット印刷はほぼ平行線で推移しているのに対し、デジタル印刷は急速に伸びています。この傾向はさらに顕著になるのではないでしょうか。PC1120は従来のColor 1000 Pressと比べても品質やスピード、信頼性が一段と上がっているので、より幅広い用途で生産機として活用できます。加えて、熟練を必要とせず、さまざまな人材が短期間のトレーニングで扱えるようになるという、デジタル印刷機ならではのメリットもありますからね」(福地取締役)

その上で、今後のPC1120の活用について、福地取締役はこう語った。

「紙媒体の総需要が減っている中で、印刷事業を成長させていくには、いかに高い付加価値をつけて、他社との差別化を図っていくかが重要な課題だと感じています。そのためには、ただ新しい機械を入れるだけでなく、独自の使い方や商品を生み出していかなければいけません。一例として、いま、PC1120の高精細な再現性を活かしたセキュリティ印刷(コピーガード)などのサンプルを作成し、お客さまに提案しているところです。“PC1120にしかできない印刷物”はほかにもたくさんあると思うので、これからも当社ならではの用途の開発に取り組んでいきたいと考えています」

2024.12.18

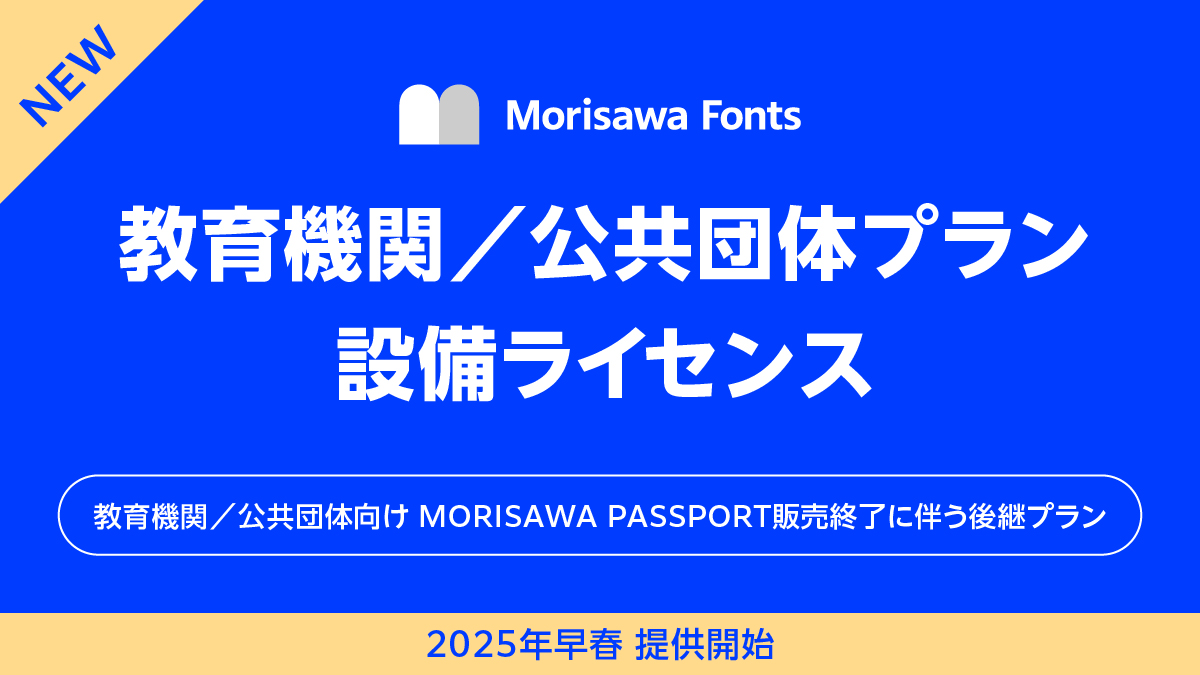

◆モリサワ 「Morisawa Fonts」教育機関/公共団体向けのプランを 2025年早春から提供開始 〜「教育機関/公共団体向け MORISAWA PASSPORT 」は販売終了〜

株式会社モリサワ(代表取締役社長:森澤彰彦 本社:大阪市浪速区敷津東2-6-25、Tel:06-6649-2151 代表、以下モリサワ)は、フォントサブスクリプションサービス「Morisawa Fonts」において、教育機関/公共団体向けのプランを2025年早春から提供開始することを発表した。

このほど提供予定の「Morisawa Fonts 教育機関/公共団体プラン」の「設備ライセンス」を使用することで、教育機関および公共団体が管理する共有の設備PCに、Morisawa Fontsに収録されている2,000書体以上の豊富なフォントライブラリーを導入できる。デバイス単位のライセンス形態で、商業利用も可能。契約期間は〈1年・3年・5年〉から選択でき、価格は教育機関プランが1ライセンスあたり27,720円(税込)/年〜、公共団体プランは1ライセンスあたり44,220円(税込)/年〜である。

同プランによって、教育現場における充実したフォント環境が実現するほか、UD(ユニバーサルデザイン)フォントをはじめ高い可読性と視認性を備えたモリサワのフォントが、公共団体の広報紙や案内表示などさまざまな情報伝達を支援可能になっている。

なお、Morisawa Fonts 教育機関/公共団体プランの提供開始に伴い、従来の製品「教育機関/公共団体向け MORISAWA PASSPORT」は段階的に新規契約・契約更新の受付を終了し、サービスの提供を終了する予定である。終了に関する今後のスケジュールは、決まり次第案内する。

■設備ライセンス 概要

1ライセンスあたりの提供価格

◆教育機関向け

ライセンス数 価格(税込)/年

1-9ライセンス ¥27,720

10-39ライセンス ¥25,080

40ライセンス以上 ¥17,160

◆公共団体向け

ライセンス数 価格(税込)/年

1-9ライセンス ¥44,220

10-39ライセンス ¥42,240

40ライセンス以上 ¥39,600

※複数年契約による割引や利用継続年数に応じた割引はない。

契約期間:1年/3年/5年

ライセンス形態:デバイスライセンス

提供開始時期:2025年早春予定

◆購入方法:

Morisawa Fontsサービスサイト内にて購入申請書を発行後、販売代理店もしくはモリサワへ注文を

※詳細情報は提供開始時に案内する。

■教育機関/公共団体向け MORISAWA PASSPORT終了に関する案内

教育機関/公共団体向け MORISAWA PASSPORTは、今後各種手続きを順次終了し、2025年度以降は新書体が追加されない。2025年度以降の新書体は、後継プランの「Morisawa Fonts 教育機関/公共団体プラン」で提供する。

教育機関/公共団体向け MORISAWA PASSPORTを利用中のユーザーへ、2025年度以降の新書体を利用するための方策として、Morisawa Fonts 教育機関/公共団体プランのライセンスに無償で切り替え対応を行う「新書体サポートプログラム」を実施する。

同プログラム対象のユーザーには、メールにて手続きの詳細を案内する。Morisawa Fontsのライセンスに切り替えを希望のユーザーは、ユーザー自身で手続きが必要になるため、今後の案内を待つことになる。

※Morisawa Fonts は、MORISAWA PASSPORTと動作環境等が異なる製品である。切り替えを検討のユーザーは、事前に動作環境(https://mf-migration.morisawa.co.jp/hc/ja/articles/8918246504473)を確認すること。

■「Morisawa Fonts 教育機関プラン」の拡充について

学生や教職員PCのフォントを教育機関が管理できる「学生ライセンス」「教職員ライセンス」のほか、学生や教職員、学内設備PCのフォントを学校単位で導入できる「包括ライセンス」を、2025年早春より提供開始予定である。

モリサワは、今後もクリエイティブ活動をするすべての学生とそれを支援する教職員、教育機関を応援するとともに、より良いサービスの追求を続けていく予定である。

「学生/教職員ライセンス」「包括ライセンス」の詳細は以下より

https://www.morisawa.co.jp/about/news/14663

Morisawa Fontsについて

Morisawa Fontsはクラウド型のフォントサブスクリプションサービス。グラフィックデザイン、WebサイトやプロダクトのUI/UX、映像や動画といったモーショングラフィックスなど、さまざまなクリエイティブスタイルに必要なフォント環境を柔軟に提供している。また、事業規模に応じたエンタープライズ要件に対応する機能も随時アップデートし、効率的なワークフローをサポートしている。さらに、日本国内だけでなく2024年3月にはシンガポールで販売開始するなど、国境をまたぐグローバルなクリエイティブワークにも対応している。

Morisawa Fontsサービスサイトはこちら https://morisawafonts.com/

●同件に関する問い合わせ

https://support.morisawafonts.com/hc/ja/requests/new

SNSでも最新情報を公開しております

X(旧Twitter):@Morisawa_JP

Facebook:@MorisawaJapan

※記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。

※記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

2024.12.04

◆リコー PCやスマートフォンからデジタルサイネージを視聴できるバーチャルサイネージサービスの提供を開始

株式会社リコー(社長執行役員:大山 晃)は、クラウド型サイネージ配信サービス「RICOH Digital Signage(リコーデジタルサイネージ)」の新サービスとして、PCやスマートフォンからデジタルサイネージを視聴できるバーチャルサイネージサービスの提供を、2024年12月11日より開始する。

近年、ハイブリッドワークが普及するにつれ、企業内の情報共有の在り方が大きく変化している。オフィス内でのデジタルサイネージは、社内情報や最新ニュースの共有手段として多くの企業で活用されているが、在宅勤務中や外出中の社員に対して同等の情報を届けることが困難で、情報の平準化が課題となっている。

今回の新サービスを導入することで、社員がPCやスマートフォンなどの個人の端末から、デジタルサイネージを視聴することができるようになる。バーチャルサイネージ用のURLを、任意のWebサイトに埋め込むことで配信設定が可能で、例えば、社内ポータルサイトにバーチャルサイネージを埋め込むだけで、既存のポータルサイトやデジタルサイネージコンテンツを活用し情報を共有できるようになっている。

また、バーチャルサイネージのコンテンツから特定のページへ遷移し、詳細を確認することも可能だ。オフィスに設置するデジタルサイネージと同じ管理画面で配信設定ができるため、管理者に業務負荷をかけることなく、コンテンツの更新作業が容易に行える。なお、本サービスに使用されている、オフィス内でのデジタルサイネージに加えて社員個人の端末からデジタルサイネージを視聴することができる技術は特許出願中である。

新サービスは、国内市場において販売・サポートを担うリコージャパンが提案するワークスタイルのコンセプトである「RICOH Smart Huddle」を構成するサービスで、「好きな場所で快適に働ける」環境構築を支援し、働く場所にとらわれない社内情報の平準化を実現している。

バーチャルサイネージのコンテンツと再生リストを並べて表示することが可能

バーチャルサイネージ利用シーン

2024.12.02

◆モリサワ 「タイプデザインコンペティション 2024」ファン投票を2024年12月2日より開始

株式会社モリサワ(代表取締役社長:森澤彰彦 本社:大阪市浪速区敷津東2-6-25、Tel:06-6649-2151 代表、以下モリサワ)は、2024年12月2日(月)より「モリサワ タイプデザインコンペティション 2024(Morisawa Type Design Competition 2024、以下タイプデザインコンペティション 2024)」のファン投票を開始した。

タイプデザインコンペティションは、書体デザインのアワードです。前身となる「モリサワ賞 国際タイプフェイスコンテスト」(1984年)以来、40年にわたって書体デザイナーの発掘とデザインを発信する機会の創造に取り組んでいる。2024年の開催では、従来の「和文部門」「欧文部門」に加えて、新たに「簡体字部門」「繁体字部門」「ハングル部門」を開設し、5言語で作品を募集した。

ファン投票は、公式サイト上の人気投票で決定される賞である。だれでもお気に入りの作品に投票することができる。同社では参加を呼び掛けているところだ。

投票受付期間

2024年12月2日(月)~2024年12月20日(金)(日本時間)

ファン投票への参加は以下より

https://competition.morisawa.co.jp/fan/

なお、同コンペティションは公平性の観点から応募者の名前を伏せて審査を行う。応募者と応募作品を結びつけての投票の呼びかけは控えること。結果発表は、2025年3月初旬の予定である。

今後の追加情報はタイプデザインコンペティション 2024の公式サイトのほか、以下のSNSにて発信していく。

タイプデザインコンペティション 2024の公式サイト

https://competition.morisawa.co.jp/

「モリサワ タイプデザインコンペティション」公式アカウント

・公式X(旧Twitter) https://twitter.com/mrswcompetition/

・公式Instagram https://www.instagram.com/motc_morisawa/

・公式Facebook https://www.facebook.com/mrswcompetition/

●同件に関する問い合わせは以下より

https://forms.morisawa.co.jp/n/form/c/v1/sdmb/forms/Kfsu3K6YsuxVsth9mbr4z

SNSでも最新情報を公開しております

X(旧Twitter):@Morisawa_JP

Facebook:@MorisawaJapan

※記載されている内容は、予告なく変更する場合がある。

※記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標である。

- 1 / 1