ニュースリリース

2024.10.04

◆印刷創世研究会 「第26期生修了式」を開催 11名が会社のけん引を目指す

富士フイルムグラフィックソリューションズ株式会社、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社が運営する印刷会社の次世代幹部従業員を対象にした教育研修プログラム「印刷創世研究会」の第26期生修了式が9月13日、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン・新宿ファーストタワー研修室(東京都新宿区)において開催され、研究生11名が修了した。

同研究会は戦略経営の策定から戦術案作成など経営リーダーを育成するために創設されたもの。次世代経営者を育成する教育研修プログラム。研修内容は、バランス・スコアカードをベースに財務知識・生産管理・マーケティング・リーダーシップ論・自己分析、そしてCVMを取り入れて、自社・自部門の戦略を策定していく研修内容となっている。

修了式では、主催者を代表して富士フイルムビジネスイノベーションジャパンの旗生泰一社長が「自分がいつまでに何をすべきかをはっきりと決めて、部門や会社を動かす原動力になってコミットしてほしい。創世研の経験をと仲間との絆を活かして仕事に取り組んでいただきたい」と挨拶した。

続いて、富士フイルムグラフィックソリューションズ株式会社からは下平泰生執行役員が「研修を共に過ごした仲間との絆を大事にしてほしい。会社に戻れば困難なことにぶつかると思うが、その時には11人の仲間との絆を思い出し、支え合いながら頑張ってほしい。そして、是非、今後の印刷業界をけん引していただきたい」と、エールを送った。

修了式では、研究生全員に修了盾と記念品が授与された。

2024.10.04

◆SCREENグラフィックソリューションズ 京都・久御山事業所に「インクジェットイノベーションセンター京都」を開設

株式会社SCREENグラフィックソリューションズは、2024年10月に京都・久御山事業所の久御山東工場内に印刷関連機器の開発・製造を担う「インクジェットイノベーションセンター京都」を開設した。

近年、商業印刷、出版印刷、ラベル・パッケージ印刷などの市場においても、多品種・小ロット化へのニーズが年々増加している。さらに、サステナブル社会への貢献が企業の責務となっており、印刷業界においても資材の廃棄ロス低減、労働環境の改善など、これまで以上に広い視野から最適な印刷方法を考える必要が出てきている。こうした中、顧客が培ってきた従来の印刷方法のノウハウを基にデジタル印刷機を活用しようとしても、さまざまな課題に直面するのが現状である。

このような動向を受け、同社ではこのほど京都・久御山事業所内に「インクジェットイノベーションセンター京都」を開設したるデジタルインクジェット印刷機である「TruepressJET」「Truepress LABEL」「TruepressPAC」の各シリーズの製品を設置し、ショールーム機能に加え、デモンストレーション、サンプル・出力の検証、最適な運用方法の提案、スキルアップのためのトレーニングを提供するなど、顧客のビジネスの発展に貢献していくとしている。

今回の「インクジェットイノベーションセンター京都」の開設により、「ホワイトカンバスMON-NAKA」(東京)、2023年に開設した「インクジェットイノベーションセンター・USA」(米国)、「インクジェットイノベーションセンター・ヨーロッパ」(オランダ)と合わせて4拠点となった。ワールドワイドのネットワークを活用し、顧客に向けて世界のデジタル印刷の実用的な事例やビジネスモデル、トレンドなどを発信することで、革新的なインクジェットデジタル印刷技術をソリューションとして提案していくとのことだ。

■所在地

株式会社SCREENグラフィックソリューションズ 久御山事業所 久御山東工場内

「インクジェットイノベーションセンター京都」

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地141

同件の問い合わせ先

株式会社SCREENグラフィックソリューションズ ビジネス統轄部 販売推進部 Tel : 075-414-7709

2024.09.30

◆モリサワ プロ向けフォントが使い放題「Morisawa Fonts 」の学生および教職員向け特別価格を2024年9月30日より提供開始

株式会社モリサワ(代表取締役社長:森澤彰彦 本社:大阪市浪速区敷津東2-6-25 Tel:06-6649-2151 代表、以下モリサワ)は、フォントサブスクリプションサービス「Morisawa Fonts」 のスタンダードプランにおいて、学生および教職員向け特別価格を2024年9月30日(月)よりオンラインで提供を開始した。

このほどの特別価格は、近年の新たなデザイン領域の拡大や、学生のクリエイティブ活動の多様化に合わせ、2,000書体以上が使い放題となる「Morisawa Fonts スタンダードプラン」を学生および教職員の方を対象に提供するものである。学校の課題はもちろん自主制作やインターンシップなどさまざまなシーンで、プロのデザイナーと同じフォントのラインナップを利用できるほか、学生のすべての活動に役立てていただけるよう、商業利用や商標登録も可能である。

なお、Morisawa Fontsの学生および教職員向け特別価格の提供に伴い、MORISAWA PASSPORTアカデミック版(学生・教職員向け)は、2024年10月1日(火)をもって販売を終了する。

現在MORISAWA PASSPORTアカデミック版を契約中のユーザーに対しては、2024年度以降の新書体を利用できる新書体サポートプログラムを開始するため詳細を確認のほど。

モリサワは今後も、クリエイティブ活動をするすべての学生とそれを支援する教職員のユーザーに、充実したフォント環境とより良いサービスを提供していくとしている。

「Morisawa Fonts スタンダードプラン学生および教職員向け特別価格」概要

■価格

学生特別価格:1ライセンス 990円(税込)

※卒業後は、初年度に限り「Morisawa Fonts スタンダードプラン 社会人応援価格」を利用できる。

教職員特別価格:1ライセンス 33,000円(税込)

■契約期間

1年

※使用期間の満了後、自動更新となる。引き続き特別価格で利用の場合、更新時に在籍証明が必要である。

※在籍証明の認証確認はSheerID社(米国)が行う。

■特徴

・スタンダードプランと同様に、プロ仕様のフォントラインナップと機能を利用できる。また、2024年度以降の新書体も追加される。

・1ライセンスあたりPC2台まで、iPad1台が利用可能(同時利用はできない)。

・商業利用や商標登録が可能。

■対象

学生特別価格:日本国内の高校、大学、専門学校の学生

教職員特別価格:教育機関に在籍する常勤教員/非常勤教員/臨時職員/事務員

※公共職業能力開発施設ならびに職業訓練法人も含みます。企業系スクールなどの法人の学校は対象外。詳しくは製品使用対象者の案内を確認。

https://support.morisawafonts.com/hc/ja/articles/36005354978457

■詳細・購入は以下より

Morisawa Fontsスタンダードプラン 学生特別価格

https://morisawafonts.com/plans/standard/student/

Morisawa Fontsスタンダードプラン 教職員特別価格

https://morisawafonts.com/plans/standard/teacher/

※教育機関および大学研究室の所有PCでの利用は、教育機関向けMORISAWA PASSPORTを利用。

https://www.morisawa.co.jp/products/fonts/passport-for-education/

「MORISAWA PASSPORTアカデミック版契約者向け新書体サポートプログラム」について

MORISAWA PASSPORTアカデミック版には2024年度以降新書体が追加されない。現在、契約期間が残っているユーザーを対象に、2024年以降の新書体を利用するための方策として、Morisawa Fontsのライセンスに無償で切り替え対応を行う、新書体サポートプログラムを実施する。

■対象

MORISAWA PASSPORTアカデミック版が契約期間中であるユーザー

■利用期間

MORISAWA PASSPORTアカデミック版の契約満了日までの日数分

■手続き受付開始

2024年9月30日(月)

手続きの詳細は以下より

https://morisawafonts.com/plans/standard/nt-support-program-academic/

※Morisawa Fontsのライセンスに切り替える際は、対象PCからMORISAWA PASSPORTアカデミック版をアンインストールする必要がある。

※Morisawa Fontsは、MORISAWA PASSPORTアカデミック版と動作環境等が異なる製品である。切り替えを検討のユーザーは、事前に以下情報も確認のこと。

MORISAWA PASSPORTとの違い

https://mf-migration.morisawa.co.jp/hc/ja/articles/4403905471885

動作環境について

https://morisawafonts.com/system-requirements/

※MORISAWA PASSPORTアカデミック版の利用期間が終了された後、通常のMorisawa Fonts スタンダードプランを利用するには、新規契約の手続きが必要である(新規契約時は移行特典が利用可能)。

Morisawa Fontsについて

Morisawa Fontsはクラウド型のフォントサブスクリプションサービスである。 グラフィックデザイン、WebサイトやプロダクトのUI/UX、映像や動画といったモーショングラフィックスなど、さまざまなクリエイティブスタイルに必要なフォント環境を柔軟に提供する。 また、事業規模に応じたエンタープライズ要件に対応する機能も随時アップデートし、効率的なワークフローをサポートする。 さらに、日本国内だけでなく2024年3月にはシンガポールで販売開始するなど、国境をまたぐグローバルなクリエイティブワークにも対応している。

Morisawa Fontsのサービスサイト

https://morisawafonts.com/

●同件に関する問い合わせ先

https://support.morisawafonts.com/hc/ja/requests/new

SNSでも最新情報を公開している

X(旧Twitter):@Morisawa_JP

Facebook:@MorisawaJapan

※記載されている内容は、予告なく変更する場合がある。

※記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標である。

2024.09.17

◆モリサワ デザインアワード「Design-1 グランプリ 2024」に協賛、 「デザインの必殺技」カードゲームをプレゼントするSNSコラボキャンペーンを実施

株式会社モリサワ(代表取締役社長:森澤彰彦 本社:大阪市浪速区敷津東2-6-25、Tel:06-6649-2151 代表、以下モリサワ)は、株式会社NASU(代表取締役:前田高志、本社:大阪市、以下NASU)主催による新しいデザインアワード「Design-1 グランプリ(デザインワングランプリ)2024」に協賛する。これを記念し、NASUが運営するクリエイターコミュニティ「マエデ」が制作した人気のカードゲーム「Desig-win(デザウィン)」をプレゼントするSNSコラボキャンペーンを実施することになった。

Design-1 グランプリは、自分のデザインの引き出しに名前をつけた「デザインの必殺技」を募るデザインアワード。現場で活躍するデザイナーの価値と才能を発掘、可視化していく試みとして創設された。アワードのエントリー期間は2024年10月27日(日)までで、実際に使ってみたくなる魅力的な必殺技のアイデアを幅広い顧客から募集している。

「Design-1 グランプリ 2024」の応募要項は以下より

https://design-1gp.com/

SNSコラボキャンペーンについて

同アワードの協賛を記念して、応募期間中にモリサワ公式X(旧Twitter)をフォローし、対象のキャンペーン投稿をリポストしていただいた顧客の中から抽選で5名に、「デザインの必殺技」をカードゲームにしたユニークな製品「Desig-win」をプレゼントする。同社では応募を待っている。

キャンペーン賞品 デザインの必殺技カードゲーム「Desig-win」とは

「どんな人でも、デザインを遊んで学べるカードゲーム」である。デザインを構成する「カラー(色)」「レイアウト(構図)」「タイポグラフィー(文字)」「フィルター(世界観)」の4ジャンルから、計100種のデザインの必殺技が収録されており、大人から子どもまで、幅広い層が遊びながらデザインを学ぶことができる。

「Desig-win」の詳細は以下より

https://nasu.design/design/desigwin/

■キャンペーン概要

タイトル:デザインの必殺技カードゲームが当たる! モリサワ×デザワン コラボキャンペーン

期間:2024年9月17日(火)〜2024年9月29日(日)23:59

賞品および当選者数:カードゲーム「Desig-win」…5名

応募方法:

(1)モリサワ公式X(旧Twitter)アカウント

「@Morisawa_JP(https://x.com/Morisawa_JP)」をフォロー

※すでにフォロー済みの方は、追加の対応は不要である

(2)同キャンペーン対象の投稿をリポスト

当選者発表:キャンペーン期間終了後、当選された顧客にXのダイレクトメッセージにて当選通知を連絡する。

注意事項:

・応募した際に預かった個人情報の保護方針に関しては、同社プライバシーポリシー(https://www.morisawa.co.jp/privacy-policy/)を確認のうえ、応募すること。

・預かった個人情報は、当選の連絡および賞品の発送に使用する。

※賞品の画像は、実際にお送りするデザインと異なる場合がある。

※応募は、期間中1名1回限りとする。

※同キャンペーンについての連絡や発送に関して、連絡する場合がある。

※賞品の発送は2024年10月下旬を予定しているが、諸事情により遅れる場合がある。また、送付先は日本国内に限る。

※当選の連絡後、3日以内に正確な送付先などの必要な情報を提供されない場合、当選が無効となる。

※賞品発送の日時は指定できない。

※同キャンペーンによって生じたトラブルや損害に、株式会社モリサワは一切の責任を負わない。あらかじめ了承のこと。

※アカウントが非公開設定の顧客は、抽選の対象外である。また、今回のキャンペーンはリポストキャンペーンのため、引用ポストは抽選の対象外となる。

※賞品に不良がある場合を除き、返品・交換には応じかねない。また賞品に不良がある場合は、到着後7日以内に連絡を。

株式会社NASUについて

社名は「為せば成る」に由来。デザインとは「成す」こと。企業の本質を伝えビジネスを成功に導くデザイン会社である。表層的で好みに左右されてしまいがちな「おしゃれ」「かっこいい」だけではなく、あらゆる層にリーチし、思わず手に取りたくなる、遊び心ある「勝てるデザイン」を提供している。

詳細はこちら https://nasu.design/

●同件に関する問い合わせ

株式会社モリサワ 東京本社 コーポレート・ブランディング部 広報宣伝課

E-mail: pr@morisawa.co.jp

SNSでも最新情報を公開している

X(旧Twitter):@Morisawa_JP

Facebook:@MorisawaJapan

※記載されている内容は、予告なく変更する場合がある。

※記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標である。

2024.09.04

◆ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 働き方を変えるDXサービスを提供するSansan株式会社がデジタルアセット管理システム「CIERTO」を導入

株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(本社:東京都渋谷区 代表取締役 三村 博明、以下VPJ)は、このほど、Sansan株式会社(本社:東京都渋谷区 代表取締役 寺田 親弘、以下Sansan)がVPJで開発・販売を行うデジタルアセット管理(以下、DAM)システム「CIERTO」のクラウドサービスを導入したことを発表した。

Sansanは営業DXサービス「Sansan」やインボイス管理サービス「Bill One」などの働き方を変えるDXサービスを提供しており、同プロダクトのマーケティング活動に関わるホワイトペーパーや営業資料といったデジタルアセットの一元管理を目的に「CIERTO」を導入した。 Sansanでは、かねてより既存の販促媒体のアップデートを効率化するために、DAMシステムの導入が求められていた。

「CIERTO」の導入によって、デジタルアセットの検索性の向上だけでなく、効率的な制作コミュニケーションと関係者間での円滑な情報共有を目指している。

また、販促活動時に利用される企業ロゴや各種イラストなどの許諾管理による利用統制の徹底やデジタルアセット利用時の申請フロー構築により、企業活動におけるコンプライアンス強化の効果も見込んでいる。

SansanがDAMシステム「CIERTO」を採用した背景として、以下の点が評価された。

・ファイルプレビュー(Adobe、動画)により、関係者が容易にデータにアクセスできること

・データベースを活用した高度な検索が可能なこと

・各種デジタルアセットの許諾情報の管理が可能なこと

・デジタルアセットへ対して、直接修正指示およびシステム内でコミュニケーションが完結できること

・社内外の関係者とスムーズなデータ共有が実現可能なこと

・高いセキュリティ要件をクリアし安心した運用が可能なこと

「CIERTO」の導入により、Sansanはデジタルアセットの有効な管理と活用を実現し、働き方を変えるDXサービスの提供を一層強化していくとしている。

◆製品・リリースに関する問い合わせ先

株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン

TEL : 03-4361-2018 FAX : 03-4288-8617 Mail : info@vpj.co.jp

2024.08.28

◆ビジュアル・プロセッシング・ジャパン デジタルアセットマネジメント(DAM)ソリューション「CIERTO」に最先端オンライン編集システムWWSを統合し、出版ビジネスを強力に支援

株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(本社:東京渋谷区 代表取締役会長兼社長 三村 博明、以下VPJ)は、このほど、VPJが開発・提供するデジタルアセットマネジメント(DAM)ソリューション「CIERTO」に出版業界向けのマルチチャネルパブリッシングを支援するオンライン編集システム「WoodWing Studio、以下WWS」を統合したことを発表した。

CIERTOは印刷・出版業界そして製造・小売などあらゆる業種業態に対応するDAMとして開発したソリューションである。高い柔軟性と必要な機能を幅広く搭載し、比較的安価なDAMとして導入が進んでいる。今回CIERTOは、世界的に有名なオランダのWoodWing社が開発する最先端のオンライン編集ワークフローシステム(WWS)と連携したことで、WEB・SNS・アプリ・紙媒体へ向けた効率的かつ効果的なコンテンツ配信を支援していく。

CIERTOとWWSはAPIにより双方向で密接に統合されている。WWSを立ち上げるとCIERTOのプラグインが表示されているので、簡単にCIERTOのアセット情報にアクセス可能である。オペレータはCIERTO内のデータを検索し、必要なデータをInDesignにドラッグ&ドロップで貼り付けるだけである。

<CIERTO x WWSの運用効果>

1、CIERTOで管理されている画像や動画そしてテキストデータの全てはWWSのオンライン編集ワークフローで利用できる。WWSと連携するAdobe InDesignで作成したコンテンツは紙媒体とデジタル媒体の両方に配信する事ができる。

2、オンラインでの共同編集により、ファイルの受け渡しや版管理の手間がなくなり、最新の編集状況の把握や進行管理が可能になるので、マルチチャネル配信における編集作業の生産性が向上し制作コストの削減が実現する。

3、WWSで作成された記事やコンテンツはCIERTOにアーカイブする事が出来るので過去の出版コンテンツの全てを管理・閲覧が可能である。InDesignファイルにリンクされている画像情報もいつでもすぐに探し出せる。

4、CIERTOには高度なAI機能が搭載されている。類似画像検索や自然言語検索そして自動タグ付けなどAIを活用したデータ管理が可能である。これらの機能はシステムに組み込まれているので課金される事無く利用料金は不要である。

5、WWSの大きな特徴としてニュートラルコンテンツ(中間フォーマット)を生成する事が可能である。ニュートラルコンテンツを利用することにより、一度の記事編集で紙面、WEB、SNS、ニュースサイト等に配信することが可能である。

6、ニュートラルコンテンツはHTML5レスポンシブルデザインに対応しており、さまざまなデバイスに合わせてデザインが自動的に最適化される。編集中も確認画面で各デバイスのイメージをプレビューで確認し作業が行える。

このように、デジタル化が進む昨今の出版ビジネスにおいて、DAMとWWSの連携は、各種媒体・コンテンツの制作・管理・配信プロセスを強力にサポートし、更なる効率化と飛躍的な生産性向上を支援する。

◆製品・リリースに関する問い合わせ先

株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン

TEL : 03-4361-2018 FAX : 03-4288-8617 Mail : info@vpj.co.jp

2024.08.21

◆富士フイルムグラフィックソリューションズ Revoria Press PC1120導入事例――共同印刷工業株式会社 安定性の高さと特殊トナーによる表現力が導入の決め手に 書籍のデザインから販促ツール制作まで、出版社の多様なニーズに応える

京都を拠点に出版印刷を手がける共同印刷工業株式会社(本社:京都市右京区西院清水町156-1、代表取締役社長:江戸孝典氏)は、2024年3月、富士フイルムのプロダクションカラープリンター『Revoria Press PC1120』(以下、PC1120)を導入し、書籍の小ロット対応の体制を強化すると同時に、従来外注していたカバー・表紙・帯といった「付き物」の内製化を進めている。さらに、販促ツール制作や美術印刷などの領域でも積極的に活用。特殊紙を使ったアイテムや、オフセット並みの高い品質が求められる仕事もこなしている。そんな中でPC1120はどのようなメリットを発揮しているのか。導入の背景や活用戦略なども含めて江戸社長に伺った。また今回、具体的な活用例として、フォトグラファー・竹村麻紀子氏(@takemura_photo)の写真集にフォーカスし、写真家目線で見た仕上がりの印象などについて、竹村氏に語っていただいた。

■カラーの内製化を進めるも、非効率なジョブが増加

共同印刷工業は、1948年に京都市上京区で活版書籍印刷業として創業。以来70年以上にわたり、書籍印刷を事業の主軸に据え、京都の出版業界とともに成長を続けてきた。同社が得意とするのは、学習参考書や専門書、学会誌といった、1色~2色刷りの文字ものだ。可読性を追求した美しい文字組版と、書籍用の薄紙への安定した印刷を実現するノウハウが、長年培ってきた大きな強みの一つになっている。

江戸社長

2015年に江戸孝典氏が社長に就任してからは、それまで書籍本文の組版・印刷に特化していた業態を見直し、表紙やカバーなどのデザインから製本加工まで一貫対応できる環境を整備。近年高まっているという出版社の一括発注ニーズに応えている。

「これまで出版社さんは、用紙の手配、印刷、製本を、書籍のパーツごとにそれぞれ分割発注するケースがほとんどでしたが、最近はこうした発注業務を合理化する傾向にあるため、印刷会社は『原稿が入稿されたら本にして納める』というワンストップの対応が求められます。このようなニーズの変化に応えられるよう、人材や設備をそろえているところです」(江戸社長)

現在、印刷設備としては、オフセット機4台(本社に菊全判4色機2台、四六全判2色機1台、子会社の(株)エーシーティーに菊全判4色機1台)に、新戦力であるPC1120を加えた体制。さらに、小ロット製本用に無線綴じ機・三方断裁機・ラミネーターも設備している。4色機を3台備えているのは、協力会社に外注していた表紙やカバーなどの内製化を進めるためだった。

一方、出版物の部数減少という流れは、専門書の分野でも顕著に表れており、同社でも小ロットへの対応が必須となっている。その背景について、江戸社長はこう説明する。

「当社が手がける専門書の中には、大学の講義でテキストとして使用されるものも多いのですが、最近は講義の内容が細分化され、大人数で行なわれるものが減りつつあります。つまり、一つの講義で必要とされるテキストの部数が減少しているのです。また、コロナ禍以降、教授がオンライン授業を前提にレジュメを用意するケースが増え、学生が参考書などを購入する機会が少なくなっていることも、一つの要因として挙げられます」内製化を推し進める中で、小ロット化も進行。その結果、同社では非効率なジョブが増加し、大きな課題となっていた。

■薄紙1,000枚連続出力で安定性を見極める

小ロットジョブが増え続ける中で、品質を担保しながらいかに生産効率を高めるか。そんな観点から、同社は新たな生産機としてデジタル印刷機の導入を検討。その際、最も重視したのは、作業効率を左右する「安定性」だと江戸社長は語る。

「単に出力スピードが速いだけでなく、品質や表裏見当が安定していること。これによって、無駄な工数が削減でき、出力中にオペレーターが他の作業を並行して行なうことも可能になります。生産効率を追求する上では非常に重要なポイントでした」

安定性の高さを見極めるため、FFGSのショールームで連続出力の検証を行なったという。

「書籍でよく使用する薄紙を、カラー両面で1,000枚以上通していただきました。機械にとってかなりシビアな条件だと思いますが、出力中にシワが入ったり、色や見当がズレたりといったトラブルはなく、予想以上に安定していたので驚きました。表面に凹凸のある用紙もテストしましたが、いずれも問題なく出力でき、非常に好印象でしたね」(江戸社長)

もう一つ、導入の決め手になったのは、「特殊トナーによる表現力」だ。江戸社長はここに大きな可能性を感じたと語る。

「小ロットの仕事を効率よくこなすことも重要ですが、それはあくまでも社内の課題。それだけでなく、いままでにないデザイン表現などを生み出し、提案の幅を広げることで、お客さまに新しいメリットを提供できるようになると考えたのです」

色再現や表裏見当の安定性、特殊トナーによる表現力は、さまざまな仕事で活かされている。今後はオフ

セット機とのカラーマッチングを突き詰め、印刷設備運用の柔軟性を高めていく。

■特殊紙・特色を使用したジョブにも強みを発揮

まだ導入からわずか数カ月だが、PC1120のメリットはすでにさまざまな面で発揮されている。まず安定性については、「導入前の検証でも確かめられた通り、薄紙をかなりの枚数通しても、色味や表裏見当の変動がなく、安心感がある」と江戸社長。

「比較的ボリュームのある仕事で、出力時間が長いときには、オペレーターは他の作業を並行して行なっており、つねに張り付いている必要がありません。狙い通り、効率的な運用ができています」

また、制作部門においては、仕上がりのシミュレーションを即座に行なえる点が好評だという。

「たとえば、ファンシーペーパーなどの風合いのある紙にデザインを乗せたときに、どんな仕上がりになるのか、やはり実際に出してみないとわからない。その点、PC1120では手軽にテスト出力して確認することができるので、デザイン的なトライアルがやりやすくなったと思います。また、PC1120で印刷するジョブに関しては“高精度な本機校正を短納期で出せる”ということでもあるので、お客さまのメリットにもつながります」(江戸社長)

特殊トナーの活用も積極的に提案し、着々と実績を重ねている。

「ある書籍の仕事で、表紙にシルバートナーを使用したところ、『オフセットで刷るよりも銀色が鮮明に見え、期待以上の仕上がりになった』と、出版社さんだけでなく装丁家の方からも喜んでいただけました」(江戸社長)

書籍以外では、小ロットの食品ラベルにゴールドトナーを効果的に使用して高い評価を得たケースもあり、「部数は少ないがデザイン性を重視したい」というニーズにマッチしているようだ。

さらには、PET素材やタック紙を使用した仕事にもチャレンジ。PC1120の優れた用紙適性と、静電気除去装置による除電効果が活かされ、いずれも「問題なく出力し、納品できている」という。

■フォトグラファー・竹村麻紀子氏からも高い評価

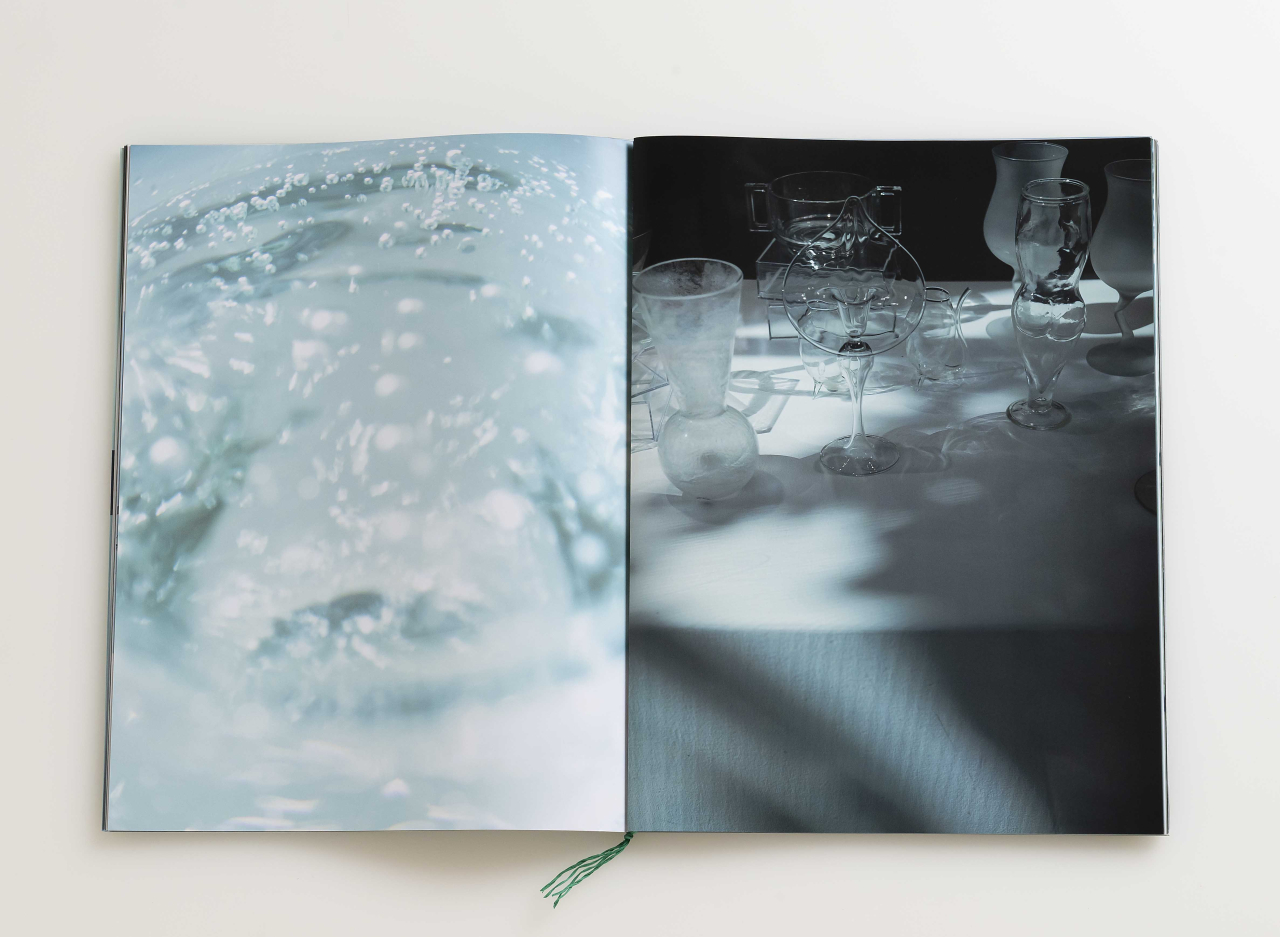

PC1120の品質性能の高さが活かされた仕事の一つに、フォトグラファー・竹村麻紀子氏の写真集がある。雑誌・アパレル・広告撮影などで活躍する竹村氏が20年にわたり撮り溜めた作品を1冊にまとめたものだ。同じ京都の印刷会社、(有)修美社経由で受注した。

部数は200部。用紙は、「写真によって質感を変えたい」という竹村氏の意向から、表裏で風合いの異なるエスプリコート紙を採用した。PC1120による本紙校正を見た第一印象を、竹村氏はこう語る。

竹村氏 web : http://takemura-photo.com

instagram:takemura_photo

「色味といい、滑らかさといい、思った以上の仕上がりでしたね。実は当初、もし納得のいく色が出なければオフセットにした方がいいのかなという迷いもあったのですが、校正を見た瞬間、『このクオリティで出せるのであればぜひPC1120で!』と即決しました」

品質面で竹村氏がとくに重視したのは、自身が大切にしている「青み」と「光」の再現だった。

「青は、今回の写真集のテーマでもあり、印刷でなかなか上手く表現できないこともある難しい色なのですが、PC1120の出力では、空気感や透明感を損なわず、きれいに再現できていましたし、自然の光が織りなす微妙なグラデーションも滑らかに表現できていたので、校正の段階で非常にいい印象を持ちました」(竹村氏)

本番出力では、竹村氏の希望で現場に立ち会うことに。

「共同印刷工業さんからは『オンデマンド印刷で立ち会われる方は珍しいですよ』と言われたのですが(笑)、個人で初めて出す写真集ということもあり、できるだけ工程を自分で見届けたいと思いまして。PC1120のスピードの速さにも驚きましたが、色味についても、修正をお願いした箇所も含めてイメージ通りに再現されていて、文句なしの仕上がりでした」(竹村氏)

この写真集の印刷を手がけ、竹村氏から高い評価を得られたことは、共同印刷工業の社内にも良い効果をもたらしているようだ。江戸社長は手応えをこう語る。

「竹村さんご本人に立ち会いに来ていただき、その場ですごく喜んでいただけたので、オペレーターも嬉しかったと思いますし、写真のプロの方からご評価をいただけたことで、PC1120の品質レベルの高さを、社内であらためて共有することができました。今後、こうした小ロットの美術印刷の分野にも仕事の幅を広げていけるのではないかと考えています」

竹村麻紀子氏の写真集『aoi』。

タイトルには、青みのある写真の「碧」、写真家として一歩踏み出す若者の「青」、

若々しい草木の成長の「蒼」という意味が込められている。

「写真を生活の中に取り入れてほしい」という想いから、“飾れる本”をコンセプトとし、

針金などで綴じない「スクラム製本」を採用。好きなページを抜き取り、額などに入れ

て飾ることができる。折り込んで作られた表紙は、開くとポスターになる。「写真集と

して、インテリアとして、気軽に自由に生活の中に取り入れていただきたい」と竹村氏。

■本づくりから販促までのトータルサポートを目指す

生産効率の面でも、小ロット対応力や付加価値提案などの面でも、PC1120導入の効果は確実に表れているが、江戸社長は、「やるべきことはまだたくさんある」と、さらなる変革を目指す。

「たとえば、現状、デジタル印刷用の面付けはPC1120のオペレーターが行なっていますが、これをDTP側でできるようにすれば、生産性はさらに上がるはず。PC1120でどんなことができるかをデザイナーがもっと知れば、デザインの幅も大きく広がるでしょう。また、いまオフセットで印刷している仕事をPC1120に切り替えることで、お客さまに本機校正を短納期で出せるようになる。制作や営業も含め、社内のいろいろな部分を変えていくことで、PC1120のメリットはより大きくなると思います」

設備だけでなく、作業手順や社員の意識も変え、会社としての提案力・対応力をいっそう強化することで、クライアントのニーズにきめ細かく応えていく考えだ。仕事の幅も、専門書で培ったノウハウを活かしながら少しずつ広げていく。しかし、創業以来貫いてきた「出版とともに生きていく」というスタンスは変わらない。

「今後は、本をつくって終わりではなく、出版社さんのプロモーションに関してもいろいろな形でサポートしたいと考えています。たとえば、最近は書店に設置するPOPなどの販促ツールの依頼をいただくことが増えており、PC1120活用の場の一つになっています。今後、印刷会社としてできることをさらに増やし、『読んでみたい』と思ってもらえる本づくりはもちろん、書店に足を運んでもらうきっかけづくりなどもお手伝いできればと考えています」(江戸社長)

2024.08.06

◆モリサワ MORISAWA BIZ+で「UD学参丸ゴシック」を提供開始、リリースを記念してUDフォントのクーポンが100名様に当たるSNSキャンペーンを実施

株式会社モリサワ(代表取締役社長:森澤彰彦 本社:大阪市浪速区敷津東2-6-25、Tel:06-6649-2151 代表、以下モリサワ)は、8月6日より、モリサワのUDフォントが使えるサービス「MORISAWA BIZ+」および「MORISAWA BIZ+ 公共団体向けUDフォントプラン」を通じて、教科書・教材のために開発された丸ゴシック体「UD学参丸ゴシック」の提供を開始した(※)。これを記念し、モリサワ公式X(旧Twitter)では「MORISAWA BIZ+」の電子クーポン1ヶ月分を抽選で100名にプレゼントするフォロー&リポストキャンペーン を実施する。

※8月6日の提供開始日より以前に公共団体向けUDフォントプランを契約しているユーザーへは、対応の準備ができ次第メールにて知らせる。

「UD学参丸ゴシック」は、読み書きに困難さのある児童・生徒を含む多くの子どもたちの学習を支援する書体である。全ての和文の文字が文部科学省の学習指導要領の字形に準拠(学参化)しているほか、英数字の形をわかりやすくしており、子どもたちの発達段階や使用目的などに合わせて、「BIZ UDゴシック」「UDデジタル教科書体」など他のUDフォントと併用したり、使い分けたりすることが可能である。書体の詳しい特徴や、教育現場で活躍されているユーザーの活用事例などは、特設ページで紹介している。

教科書・教材のために開発された丸ゴシック体「UD学参丸ゴシック」

https://www.morisawa.co.jp/topic/udgakusanrgo/

フォロー&リポストキャンペーンについて

期間中、モリサワ公式X(旧Twitter)をフォローし、対象のキャンペーン投稿をリポストしたユーザーの中から、抽選で100名にUDフォント全58書体を利用することができる「MORISAWA BIZ+」の電子クーポン1ヶ月分をプレゼントする。同社では多くの応募を望んでいる。

■キャンペーン概要

タイトル:UD学参丸ゴシック リリース記念フォロー&リポストキャンペーン

期間:2024年8月6日(火)~2024年8月23日(金)23:59

賞品および当選者数:「MORISAWA BIZ+」電子クーポン1ヶ月分…100名

◆応募方法:

(1)モリサワ公式X(旧Twitter)アカウント

「@Morisawa_JP(https://x.com/morisawa_jp)」をフォロー

※すでにフォロー済みの方は、追加の対応は不要である。

(2)本キャンペーン対象の投稿をリポスト

(3)キャンペーン応募ページ(https://social-camp.com/LMjD2wykI20YRQDcZPkBxg)で結果をチェック!すぐに結果がわかる

注意事項:

応募に際しては、必ずキャンペーン応募ページ内の応募要項をよく読んだ上、応募を。

※1 賞品の「MORISAWA BIZ+」電子クーポンのご利用開始期限は2024年9月29日(日)23:59です。当選後は、有効期限内に利用を開始すること。

※2 同キャンペーンによって生じたトラブルや損害に、株式会社モリサワは一切の責任を負わない。あらかじめ了承のほど。

「MORISAWA BIZ+(モリサワ ビズプラス)」について

日常的な文書作成に活用できるよう、Word、PowerPoint、ExcelなどのMicrosoft Officeに最適化したモリサワのUDフォントが、1年間3,960円(税込)で利用できるサービスプランである。書体の種類や太さ(ウエイト)が異なる全58書体の豊富なラインナップをご用意しているので、より伝わりやすくレイアウトを工夫した資料作成が可能である。

詳しくはこちら https://www.morisawa.co.jp/products/fonts/bizplus/

モリサワのUDフォントについて

「文字のかたちがわかりやすいこと」「文章が読みやすいこと」「読み間違えにくいこと」をコンセプトに開発されている。具体的には、濁点、半濁点を大きくして、区別をつけやすくしているほか、シルエットの似た文字を判別しやすくするために、はなれを明確にするなどの工夫がされている。また、第三者機関と共同で可視性・可読性に関する比較研究報告も実施している。

詳しくはこちら https://www.morisawa.co.jp/fonts/udfont/

◆製品に関する問い合わせ

https://support.bizplus.typesquare.com/hc/ja

●キャンペーンに関する問い合わせ

株式会社モリサワ 東京本社 コーポレート・ブランディング部 広報宣伝課

E-mail:pr@morisawa.co.jp

SNSでも最新情報を公開しております

X(旧Twitter):@Morisawa_JP

Facebook:@MorisawaJapan

※記載されている内容は、予告なく変更する場合がある。

※記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標である。

2024.08.05

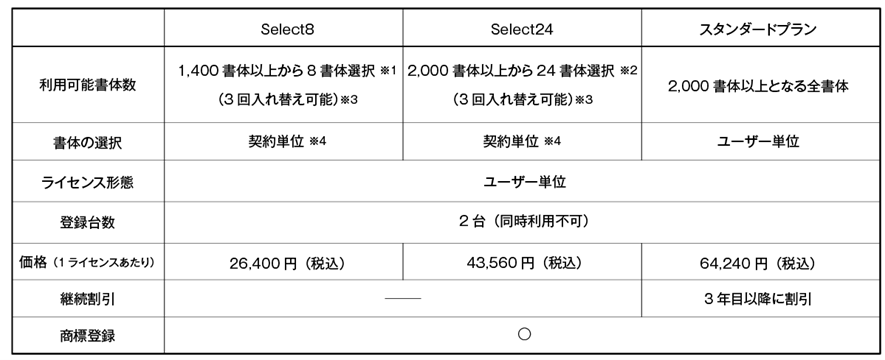

◆モリサワ 使いたいフォントが選べる「Morisawa Fonts」の新プラン「Select8」「Select24」を2024年9月12日から提供開始

株式会社モリサワ(代表取締役社長:森澤彰彦 本社:大阪市浪速区敷津東2-6-25、Tel:06-6649-2151 代表、以下モリサワ)は、このほど、フォントサブスクリプションサービス「Morisawa Fonts」にて新プラン「Select8」「Select24」を2024年9月12日(木)からオンライン限定で提供開始することを発表した。

このほど提供予定の新プラン「Select8」「Select24」は、好きなフォントを選んで利用できるプラン。書体の選択は契約単位となるため、複数ライセンスで契約の場合も全員が同じ書体を使うことができ、プロジェクトやプロダクト単位のチームでの利用に適している。

Select8は、Morisawa Fontsに収録している豊富なフォントライブラリーのうち、モリサワ、TypeBank、字游工房、Arphicをはじめとする1,400書体以上のラインナップから8書体を選択して利用できるため、利用したいフォントが限られるユーザーはもちろん、初めてモリサワのフォントを利用するユーザーにも使いやすいプランである。

Select24は、Morisawa Fonts スタンダードプランと同じ2,000書体以上から24書体を選択して利用できるため、複数のフォントファミリーを使用したいユーザーも使いやすく、デザインやコミュニケーションの品質向上に寄与するプランである。

契約期間は1年で、価格はSelect8が1ライセンスあたり26,400円(税込)、Select24が1ライセンスあたり43,560円(税込)になっている。

■提供価格

Select8 1ライセンスあたり 26,400円(税込)

Select24 1ライセンスあたり 43,560円(税込)

※プランの購入には、Morisawa IDの取得が必要である。

■契約期間

1年

■提供開始日

2024年9月12日(木)

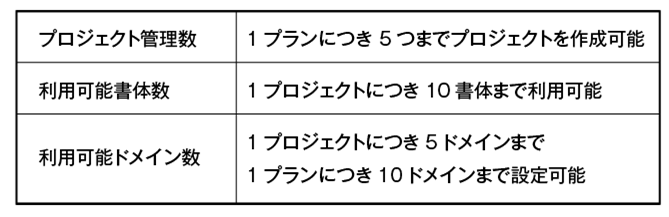

■プラン比較

※1 Select8では最新の文字セットのみ選択可能。対象書体の詳細は、提供開始日以降、Morisawa Fontsのサービスサイトで確認を。

※2 Select24の収録書体は、スタンダードプランと同じ2,000書体以上である。

※3 1書体でも入れ替えた場合は1回入れ替えとみなす。

※4 1契約で複数ユーザー契約の場合も、書体の選択は契約単位である。ユーザー単位の書体変更はできない。

■購入方法

・提供開始日より、Morisawa Fontsのサービスサイト(https://morisawafonts.com/)からのみの購入できる。

・購入にはMorisawa IDの取得が必要である。

・支払いにはクレジットカードまたは銀行振込が利用できる。

Morisawa Fontsについて

2,000書体以上が使えるモリサワのフォントサブスクリプションサービス。「文字とつながる。世界がひろがる。」をタグラインに、定番書体からデザイン書体までプランに収録されたデスクトップフォントを、デバイスに依存しないユーザー単位のライセンスで利用することができる。また、9月よりWebフォントの提供も開始する。フォント管理はもちろん、契約手続きもオンラインで完結でき、場所を選ばない新時代のワークスタイルをサポートする。

Morisawa Fontsサービスサイト

https://morisawafonts.com/

●同件に関する問い合わせ先

https://support.morisawafonts.com/hc/ja/requests/new

SNSでも最新情報を公開している

X(旧Twitter):@Morisawa_JP

Facebook:@MorisawaJapan

※記載されている内容は、予告なく変更する場合がある。

※記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標である。

2024.08.01

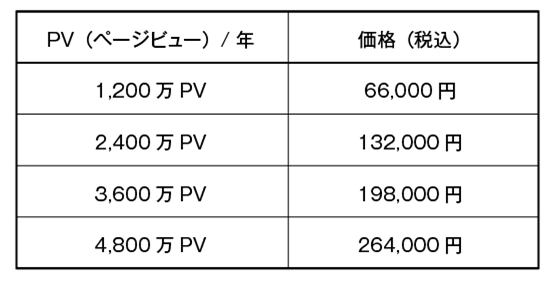

◆モリサワ フォントサブスクリプションサービス「Morisawa Fonts」からWebフォントを2024年9月12日に提供開始

株式会社モリサワ(代表取締役社長:森澤彰彦 本社:大阪市浪速区敷津東2-6-25 Tel:06-6649-2151 代表、以下モリサワ)は、フォントサブスクリプションサービス「Morisawa Fonts」において、新たにWebフォントを2024年9月12日(木)に提供開始することを発表した。

このほどのWebフォントの提供開始により、Morisawa Fontsは、共通のMorisawa IDでデスクトップフォントとWebフォントを購入・利用が可能となるプラットフォームへと進化する。今後、多様な媒体にまたがるデザインプロジェクトに、最適なサービスや機能を提供していく予定だ。

提供開始予定のWebフォントは、特定のフォントのスタイルを事前に登録して、必要なフォントファイルのみを配信するため、Webページの読み込み速度のパフォーマンス向上および信頼性の高い配信を実現している。また、JavaScriptを必要とせず、WebサイトのHTMLに配信用の埋め込みコードを組み込むだけで簡単に実装できることから、作業も容易になっている。

使用する書体は、Morisawa Fontsに収録している豊富なフォントライブラリーのうち、モリサワ、TypeBank、字游工房、Arphicをはじめとするラインナップから選択できる。対象書体の詳細は、提供開始日以降、Morisawa Fontsのサービスサイトで確認できる。

■提供価格

■契約期間

1年

■提供開始日

2024年9月12日(木)

■仕様

■購入方法

・提供開始日より、Morisawa Fontsのサービスサイト(https://morisawafonts.com/)から申し込み可能。

・購入にはMorisawa IDの取得が必要である。

・支払いにはクレジットカードが利用できる。

Webフォントとは

インターネットを介してフォントを配信し、Webブラウザで表示させる仕組みのこと。Webフォントを使ったWebサイトは、指定されたフォントが閲覧する側に搭載されていなくても、制作側で指定された書体が表示され、スマートフォンやタブレットなどでも同様に表示可能である。デザインに一貫性を持たせ、Webにおけるブランドイメージをより豊かに表現することや、Webフォントのテキスト情報によって、検索性アップやSEO対策が期待できる。

Morisawa Fontsについて

2,000書体以上が使えるモリサワのフォントサブスクリプションサービス。「文字とつながる。世界がひろがる。」をタグラインに、定番書体からデザイン書体までプランに収録されたデスクトップフォントを、デバイスに依存しないユーザー単位のライセンスで利用することができる。また、9月12日よりWebフォントの提供も開始する。フォント管理はもちろん、契約手続きもオンラインで完結でき、場所を選ばない新時代のワークスタイルをサポートしていく。

Morisawa Fontsサービスサイト

https://morisawafonts.com/

●同件に関する問い合わせ先

https://support.morisawafonts.com/hc/ja/requests/new

SNSでも最新情報を公開しております

X(旧Twitter):@Morisawa_JP

Facebook:@MorisawaJapan

※記載されている内容は、予告なく変更する場合がある。

※記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標である。