ニュースリリース

2024.02.20

◆モリサワ 「タイプデザインコンペティション 2024」公式サイトをリニューアル、実施スケジュールと概要を発表

株式会社モリサワ(代表取締役社長:森澤彰彦、本社:大阪市浪速区敷津東2-6-25 Tel:06-6649-2151代表、以下モリサワ)は、このほど、今年開催する「モリサワ タイプデザインコンペティション 2024(Morisawa Type Design Competition 2024、以下タイプデザインコンペティション)」の公式サイトをリニューアルし、コンペティション概要について発表した。

タイプデザインコンペティションは、書体デザインのアワードです。前身となる「モリサワ賞 国際タイプフェイスコンテスト」(1984年)以来、40年にわたって書体デザイナーの発掘とデザインを発信する機会の創造に取り組んでいる。前回(2019年)は世界53の国や地域から、応募総数813点(和文部門258点、欧文部門555点)の作品が寄せられた。

2024年の開催では、従来の「和文部門」「欧文部門」に加えて、新たに「簡体字部門」「繁体字部門」「ハングル部門」を開設し、中国や韓国など東アジア圏の⽂字⽂化の創造と発展に取り組む予定。

「モリサワ賞」は、第一線で活躍するタイプデザイナーとグラフィックデザイナーが審査にあたり、独創性や審美性を追究した作品に贈られる。Webサイトに作品を公開して実施する「ファン投票」では、一般の方からの投票で入賞作品が決定する。

各部門の応募課題と審査員は、今後公式サイトで順次発表していく。タイプデザインコンペティション 2024の応募期間は2024年5月14日から2024年8月29日で、審査会を経た2025年2月に結果発表を予定している。

「タイプデザインコンペティション 2024」公式サイトはこちら

https://competition.morisawa.co.jp

モリサワ タイプデザインコンペティション 2024

(Morisawa Type Design Competition 2024)

募集部門と賞

●モリサワ賞(和文部門/欧文部門/簡体字部門/繁体字部門/ハングル部門)

入賞者には、表彰状とトロフィー、副賞として次のとおり賞金を授与する。金賞 100万円(各1点)/銀賞 50万円(各1点)/銅賞 30万円(各1点)/佳作 5万円(各5点)

●ファン投票

入賞者には、表彰状とトロフィーを授与する。

得票1位/得票2位(各1点)

応募資格

年齢・国籍・個人・グループを問わず、誰でも何点でも応募できる。

作品受付

2024年5月14日~2024年8月29日(日本時間)

応募要項や各種規定含む応募課題は公式サイトで後日公開する。

エントリーと作品ファイルの提出は公式サイトで受け付ける。

出品料は無料です。

結果発表:2025年2月(予定)

主催:株式会社モリサワ

協賛:Occupant Fonts

字游工房

Arphic Types

今後の追加情報は公式サイトのほか、以下のSNSにて発信します。 「モリサワ タイプデザインコンペティション」公式アカウント

公式X(旧Twitter) https://twitter.com/mrswcompetition

公式Instagram https://www.instagram.com/motc_morisawa/

公式Facebook https://www.facebook.com/mrswcompetition/

●同件に関する問い合わせ先

https://www.morisawa.co.jp/support/contact/forms/competition

SNSでも最新情報を公開している

X(旧Twitter):@Morisawa_JP

Facebook:@MorisawaJapan

※記載されている内容は、予告なく変更する場合がある。

※記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標である。

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

2024.02.19

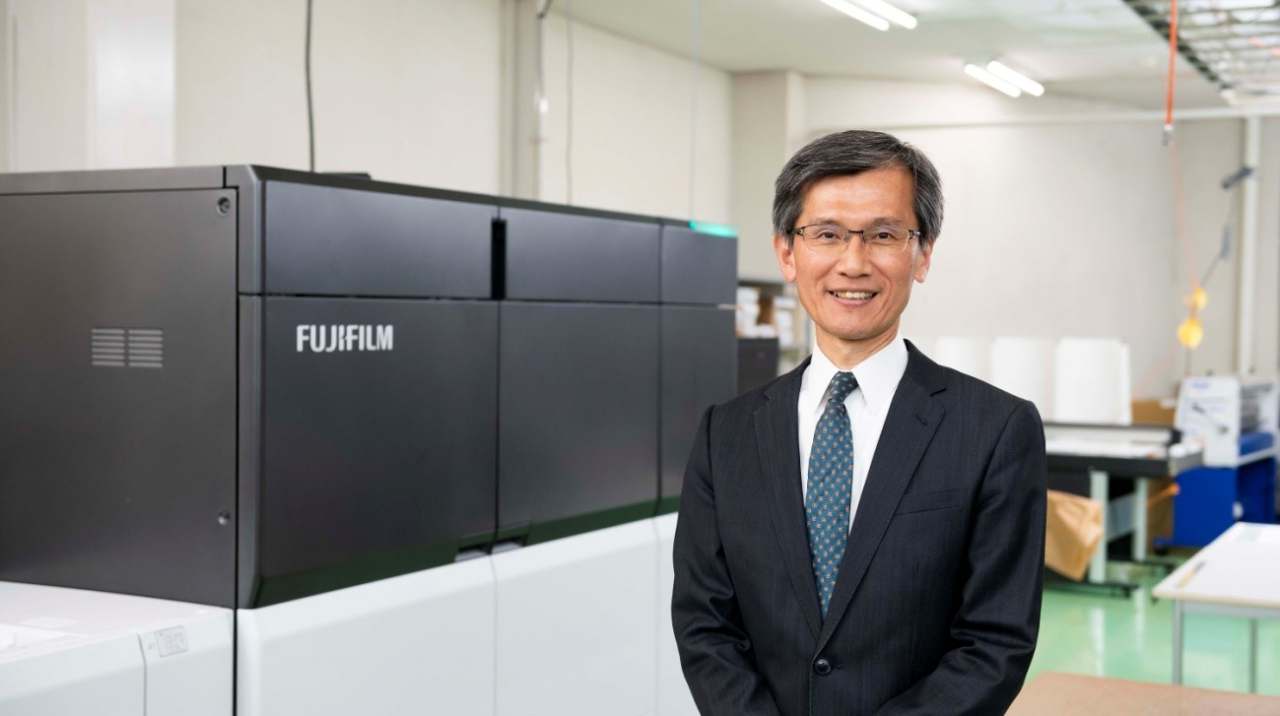

◆富士フイルムグラフィックソリューションズ CMS構築サポート事例――双葉工芸印刷株式会社 高度な品質要求にも確実かつ効率的に応える、新たな色管理体制が実現 損紙・損版などの無駄が激減し、生産効率が大幅に向上。現場の意識も変化

高品質な販促ツール制作で定評のある双葉工芸印刷株式会社(本社:千葉県市川市堀之内5-21-11、代表取締役社長:水野憲一氏)は、2019年から、富士フイルムグラフィックソリューションズ(FFGS)のサポートのもと、Japan Colorを基準とした色管理体制の再構築を図り、品質の安定化、作業の効率化、さらには現場の意識改革など、さまざまな成果を挙げている。品質にシビアな仕事を数多く手がける同社が、どのような背景から色管理の見直しに着手し、どんな変革を遂げているのか。営業推進部・プリプレス課・CTP課課長の藤井健太郎氏に、今回の取り組みの経緯や現時点での効果について伺った。

■一貫した共通基準がなく、色調整に苦労していた

双葉工芸印刷は、1958年創業の「有明印刷所」を前身とし、60年以上の歴史を持つ印刷会社。「工芸」の名が示す通り、仕上がりの美しさを追求したモノ創りに定評があり、長年培ってきた技術力を武器に、グループ内でも独自の地位を築いている。

カタログやパンフレット、POP、パッケージ、各種ノベルティなど、販促に関わる印刷物を幅広く手がけるが、中でも、ユポやPETなどの特殊素材、厚紙への印刷を得意とする。また、印刷物のみならず、デジタルメディアの制作や、イベント・キャンペーンなどの企画運営も含め、企業のプロモーションをトータルにディレクションできることも大きな強みとなっている。

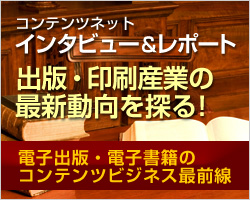

印刷設備としては、厚紙対応の菊全6色UV機(0.9mm厚までの実績あり)と菊全4色の油性機が主力。色校正は、本社と東京事務所に1台ずつ設置された『PRIMOJET』をメインに運用するが、クライアントから本紙を要望される仕事も少なからずあり、その場合は本機校正や平台校正で対応する(平台校正は協力会社に外注)。また、社内確認用のカンプ出力や、厚紙を使った見本制作などには、トナー機の『ApeosPro C650』(2023年10月にDocuColor 1450GAから切り替え)を使用する。

藤井課長

品質重視の仕事を多く受注し、難易度の高い要望にも真摯に応え続ける双葉工芸印刷。そんな同社が、CMSの再構築に着手したのは2019年のこと。色校正用の新たなシステムとしてPRIMOJETを導入したのをきっかけに、色管理体制全体の見直しも進めることに。藤井課長は、それまで抱えていた課題について、次のように語る。

「従来は印刷部門とCTP部門それぞれ個別に色管理を行なっており、両者の連携がとれていなかったため、社内共通の一貫した管理体制になっていませんでした。さらに言えば、現場と営業、お客さまの間でも、色に対する許容範囲や考え方にバラつきがありました。当社はスポット的な仕事が多く、仕様も1件ごとにまちまちなので、拠り所となる共通基準がないと、なかなか“正解”にたどりつけない。ですから、お客さまの要望に応えるのに非常に苦労していました」

Japan Colorをターゲットとした色管理は行なっていたものの、その効果が充分に発揮されない状況だったため、色調整には多大な時間と労力を費やしていたという。

「以前は刷版カーブが4~5本あり、用紙や印刷機などに応じて、いずれかのカーブを当てて、合わなければ部分的に調整するというケースが多かったのです。そうすると最終的にバランスが崩れてしまい、クレームになってしまうこともありました。お客さまの納得のいく色が、印刷機の調整で出せなければ刷版側で対応するしかないので、カーブを動かして無理やり合わせようとしていたんですね。そのため、版の再出力も多々ありました」(藤井課長)

■色合わせの効率・精度が大きく向上し、工程の後戻りが減少

2019年にPRIMOJETを導入した段階で、色校正の色安定性は大きく向上し、藤井課長は「安定化のメリットは期待通りだった」と評価するが、色の維持管理方法は従来のままだったことから、徐々に印刷機とのズレが生じてきたため、「工程を跨いだ抜本的な対策が必要と感じた」という。

そこでまず、主力の菊全6色UV機について、色再現の状態を診断した上であらためてJapan Colorをターゲットとして安定化を図り、UV印刷用の標準カーブを設定。2台のPRIMOJETとDocuColor 1450GA(当時)の色をそれぞれマッチングさせた。

「最近は短納期対応のためにUV機を使用するケースが多くなっているので、UV印刷のCMSを先行して整備することにしました。油性印刷についても現在、同様のプロセスで進めています」(藤井課長)

これにより、社内で完結するジョブに関しては、色の安定性・精度が大幅に向上した。PRIMOJETの色が印刷現場にとっての「信頼できる基準」となったことで、オペレーターはより効率的かつ高精度に色を合わせ込めるようになり、工程の後戻りも減少。損紙・損版も大幅に削減できたという。

「お客さまからもPRIMOJETの色は非常に好評で、初校でOKをいただけるケースも少なくありません。また、以前のように『校了の色が本刷りで出せない』ということもなくなり、印刷オペレーターも『色を合わせやすい』と効果を実感しています」(藤井課長)

また、印刷機の色のブレが抑えられたことで、本機校正の精度・効率も高まったという。

「その効果を最初に実感したのは、年賀ハガキの仕事でした。毎年受注しているもので、さまざまな絵柄があり、トータルではかなりの大部数。しかも、お年玉付き年賀ハガキはいわゆる金券なので、失敗は許されません。以前は本機で初校を出すとかなりの赤字が入り、半数ぐらいの絵柄は本機で再校を出さなければならなかったのですが、CMSによってその修正がかなり減りました。プリプレスの作業時間やコストも大幅に削減でき、納期の短縮にもつながっています」(藤井課長)

本社工場の「PRIMOJET」(左)と「Apeospro C650」。基準色の高精度なシミュレー

ションが可能になっている

■協力会社の平台校正でも「自社の基準色」の再現が可能に

こうして、社内の色環境が整ったことで、自社完結のジョブにおいては生産効率が格段に向上した。しかし、色に関してはもう一つ難題があった。それは、協力会社に外注する平台校正のマッチングだ。

「以前から、平台校正の色が合わずに苦労することが多々あったのですが、今回その対策に踏み切るきっかけとなったのは、ある洋菓子メーカーさんの仕事でした。店舗のディスプレイツールを、3週間ほどで100アイテムほど制作するという超短納期の仕事だったのですが、本紙校正の要望があったため、すべて平台で対応することにしたのです。ただ、これだけの数を従来と同じ環境のまま進めたのでは、色調整に時間がかかり納期に間に合わない。そこでFFGSさんに相談したわけです」(藤井課長)

協議の結果、双葉工芸印刷の刷版カーブを協力会社のCTPに適用することで、「双葉工芸印刷の基準色を再現できる環境」の実現を目指すことになった。

「この協力会社さんは校正専業の会社なので、本来は1社のためにカーブを動かすことはできないのですが、事情をお話しして、FFGSさんの協力のもと、新たにカーブを一本つくっていただきました。たまたまCTPセッターや刷版、RIPなどの使用機資材が当社と共通していたので、インキは当社から支給するなど、他の条件もできる限り整えた上でトライしてみましょうと」(藤井課長)

両社にとって異例の策ではあったが、その効果はてきめんに表れた。

「平台校正機は印圧が軽いので色が浅くなる傾向にあり、無理に濃度を乗せるとつぶれてしまうことがありましたが、新しいカーブを当ててからは、濃度感が向上して、中間のメリハリもしっかりと出るようになり、PRIMOJETの色にかなり近づきました」(藤井課長)

実際、先述の洋菓子メーカーの仕事では、ほとんどのアイテムが「一発校了」だったという。

「いままで、平台の初校でOKをいただくことは皆無だったので、正直、驚きました。PRIMOJETだけでなく平台校正でもお客さまから高い評価をいただけるようになったのは大きな成果ですね。社内の印刷オペレーターも『格段に刷りやすくなった』と評価していました」(藤井課長)

取材時点では、大手食品メーカーから受注したプロモーションツールの仕事が進行中で、これも平台校正をとる予定だという。藤井課長は「ここでも今回のCMSの成果が出るのではないか」と期待を込める。

「このお客さまの仕事は、タレントさんの写真を使うものも多く、品質にはかなりシビアです。以前は、お客さま立ち会いで校了をいただいても、印刷で微妙に色が合わず、納品後にクレームになることがあったのですが、今後はそれがなくなると思います」

主力の菊全6色UV機。色のブレが抑えられたことで、作業効率が向上し、損紙の削減も

図られた

■定期診断を通じて数値管理の考え方が徐々に浸透

社内のみならず協力会社も含めた「共通色基準に基づくCMS」の構築。その効果は、実際の仕事の中で明確に表れているが、「この環境をいかに維持していくか」も重要な課題だ。そのため同社では、FFGSによる「定期診断サービス」を活用し、年に2回、品質チェックを行なっている。これは、印刷機やプルーファーの色再現の状態を測定し、その分析結果を現場にフィードバックするというものだ。問題点が見つかれば、必要に応じてFFGSの技術スタッフが現場に入りフォローを行なう。

ただ、藤井課長によると、定期診断の意義が現場に理解されるまでには、しばらく時間がかかったという。

「とくにベテランのスタッフは、自分たちが貫いてきたやり方に強い確信を持っており、新しい数値管理の考え方はなかなか受け入れられませんでした。しかし、定期診断のブランクが空くと色の精度が落ち、診断実施後には再び色が合うようになるということが何度かあり、そんな結果を目の当たりにしたことで、定期診断・数値管理の重要性を肌で感じられるようになってきたようです」

定期診断は同社にとって、各デバイスの「色の状態」を数値で確認する場であるとともに、日常の色管理や改善の取り組みの効果を理論的に把握する機会にもなっており、これが現場の納得感につながっているという。

「刷版カーブ、ドットゲイン、インキ濃度、網点など、一つひとつ課題を潰していき、その結果を客観的なデータで見せていただくと、『なるほど』と腑に落ちる。その積み重ねで、現場の理解が少しずつ深まっていきました」(藤井課長)

数値管理を取り入れたことで作業の標準化が進み、若い人材が育ちやすい環境が整いつつある

■印刷現場の意識も変化し、「カーブで直す」発想から脱却

色基準の策定からデバイス間のマッチング、定期診断まで含め、約4年間にわたり色管理の変革に取り組んできた双葉工芸印刷。現在も継続中ではあるが、これまでの効果について、藤井課長はこう総括する。

「まず、刷り直しや版の再出力といった無駄が大幅に減り、生産効率が上がったこと。そして、品質に厳しいお客さまからのクレームも激減し、当社の色をより高く評価していただけるようになったことが大きいですね。また、色が合わない場合でも、その原因が特定しやすく、効率よく確実に修正が行なえるようになりました。これも生産性アップにつながっています」

また、現場の意識の変化も重要な成果だと語る。

「色を合わせ込む際、『印刷機側で何とかしてみよう』という意識が以前より強くなったと感じます。これまでは、『印刷ではここまでしか色が出ない』と限界を決めてしまって、その範囲を超えると刷版カーブで対応しようとしていましたが、その考え方から脱却し、カーブに頼らずに合わせられるようになってきました。これは、印刷現場でチェックすべきポイントを今回あらためて学べたことも関係していると思います。インキの乳化など、日々のオペレーションの中で把握できる部分だけでなく、つねに網点を細かく見て、スラーやダブりなども判断できるようになってきたので、そうした印刷機コンディションの調整だけで色の問題が解決するケースも増えてきました」(藤井課長)

こうしたさまざまな効果を踏まえた上で、藤井課長は今後の課題として「営業のさらなる知識向上が必要」と強調する。

「お客さまの高度な要求に応え続けるには、現場だけでなく営業も、もっと知識やノウハウを身につける必要があると感じています。今回のCMSの再構築によって現場環境は整ってきましたが、たとえば、お客さまから色に関する指摘を受けた際に、原因や対策について根拠を示して、営業が明確に説明できるかどうか。そのための教育が次の課題ですね。FFGSさんにはぜひ、定期診断とセットで営業向けサポートもお願いできればと思っています」(藤井課長)

長年にわたり培ってきたクライアントとの信頼関係を、さらに強固なものに。そして、「期待を超える品質」を提供するために。双葉工芸印刷の社内変革への挑戦はこれからも続く。

2024.02.14

◆モリサワ Morisawa Fontsが英語に対応したインターフェイスでシンガポールに提供開始

株式会社モリサワ(代表取締役社長:森澤彰彦 本社:大阪市浪速区敷津東2-6-25Tel:06-6649-2151 代表、以下モリサワ)は、2024年2月29日より、シンガポールに向けてフォントサブスクリプションサービス「Morisawa Fonts」の提供を開始する。

2022年にスタートしたMorisawa Fontsは、日本国内向けのサービスを提供してきたが、海外での利用を希望するニーズも多いことから、このほど、英語版のインターフェイスを実装してシンガポールに向けた提供を開始する。日本とほぼ同様の書体ライブラリーが利用できるため、シンガポールにも拠点を持つ企業の方や、現地在住のデザイナーとのクリエイティブワークにおいて、フォントを含んだデータの受け渡しが容易になるほか、便利なフォントコレクション機能を使うことで、より効率的な共同作業が可能になる。

Morisawa Fontsは、国内外を問わず統一されたフォント環境を提供し、国境を越えたクリエイティブワークの実現に貢献していく。

提供開始日:2024年2月29日

Morisawa Fontsについて

2,000書体以上が使えるモリサワのフォントサブスクリプションサービスです。「文字とつながる。世界がひろがる。」をタグラインに、定番書体からデザイン書体までプランに収録されたすべてのフォントを、デバイスに依存しないユーザー単位のライセンスで利用することができる。フォント管理はもちろん、契約手続きもオンラインで完結でき、場所を選ばない新時代のワークスタイルをサポートしている。

Morisawa Fontsサービスサイト(日本国内向け)はこちら

●同件に関する問い合わせ

株式会社モリサワ Morisawa Fonts 海外製品担当

E-mail:gsales-mf@morisawa.co.jp

SNSでも最新情報を公開している

X(旧Twitter):@Morisawa_JP

Facebook:@MorisawaJapan

※記載されている内容は、予告なく変更する場合がある。

※記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標である。

2024.02.13

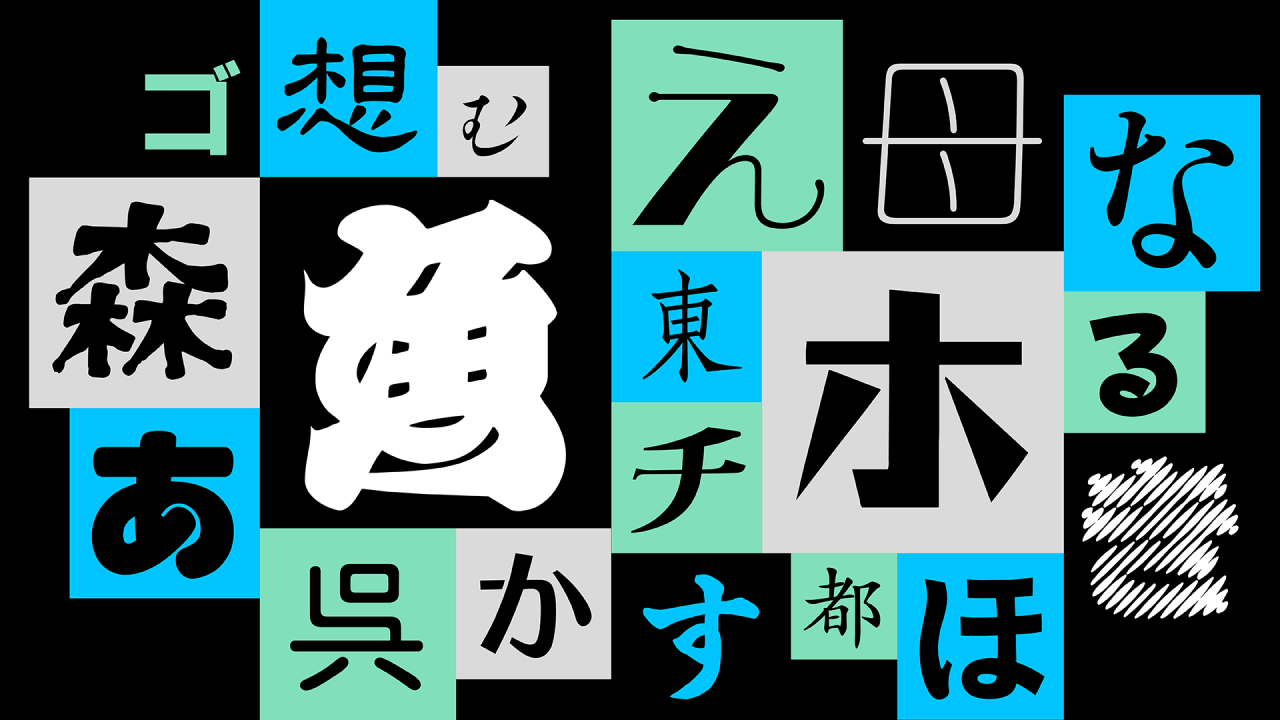

◆モリサワ 写研書体のOpenTypeフォント開発で今後100フォントをリリースすることを発表 邦文写真植字機発明100周年を皮切りに

株式会社モリサワ(代表取締役社長:森澤彰彦 本社:大阪市浪速区敷津東2-6-25Tel:06-6649-2151 代表、以下モリサワ)は、2021年1月に発表(https://www.morisawa.co.jp/about/news/5280)した株式会社写研(代表取締役社長:笠原義隆 本社:東京都豊島区南大塚2-35-2、以下写研)とのOpenTypeフォント開発プロジェクトにおいて、数年内に合計100フォントに及ぶリリースを予定していることを、このほど発表した。

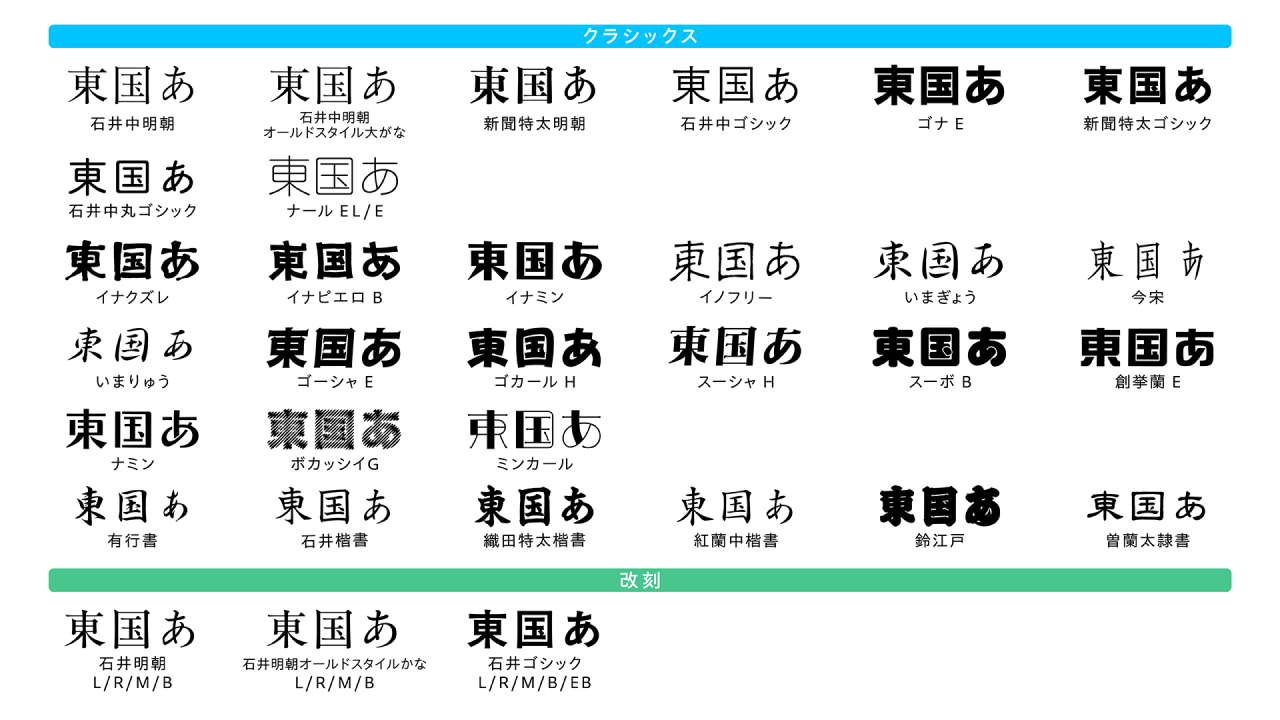

まずは、以前に発表(https://www.morisawa.co.jp/about/news/8693)した改刻フォントである「石井明朝・石井明朝オールドスタイルかな」「石井ゴシック」の13フォントと、写研のバリエーション豊かな見出し書体群を「写研クラシックス」としてOpenType化した30フォント、合計43フォントを2024年に提供します。そして2025年以降も、これらに続くラインナップを順次提供予定である。

写研書体にとって新しい歴史の幕が開く2024年は、邦文写真植字機の発明100周年を迎える節目の年。今後も、過去から未来へとつながる多彩な写研書体を提供していくとのことだ。

■写研クラシックスについて

今回新たに発表する「写研クラシックス」は、多種多様な名作見出し書体群が、写植全盛期の味わい深いデザインそのままに使用できるフォント。写研から提供を受けたアウトラインデータに加え、不足文字の作成、文字セットなどの仕様の整理を行った。見出し利用に特化させ、従来写真植字機でのみ利用可能だった多くの写研書体と、写真植字機時代に発表されていない書体を、現代のOpenTypeフォントとして再現している。

なお、改刻フォントは「写研クラシックス」とは異なる開発アプローチや仕様を採用している。モリサワ公式noteでは、改刻フォントの詳細を紹介している。

モリサワ公式note「写研書体の開発プロジェクト “至誠通天” 受け継がれる石井書体」

https://note.morisawa.co.jp/n/ndbff5c4d3cce

■写研のコメント

昭和から平成にかけて、書籍・マンガ・広告などのあらゆる誌面や画面を彩ったかつての写研の書体群を、書体の形状イメージはそのままに高品位デジタル化し、一部かなについては写植時代でも表現されなかった詳細なストロークで、書体原図より忠実に復刻し再現しました。このほど、モリサワ社との協業により、OpenTypeフォントとしてリリースされることを大変うれしく思います。生まれ変わった写研書体をぜひご利用ください。

■2024年に提供開始を予定しているフォント

・改刻フォント

石井明朝 L / R / M / B、石井明朝オールドスタイルかな L / R / M / B、石井ゴシック L / R / M / B / EB

・写研クラシックス

有行書、石井楷書、石井中ゴシック、石井中丸ゴシック、石井中明朝、石井中明朝オールドスタイル大がな、イナクズレ、イナピエロ B、イナミン、イノフリー、いまぎょう、今宋、いまりゅう、織田特太楷書、ゴーシャ E、紅蘭中楷書、ゴカール H、ゴナ E、新聞特太ゴシック、新聞特太明朝、創挙蘭 E、曽蘭太隷書、スーシャ H、スーボ B、鈴江戸、ナール EL / E、ナミン、ボカッシイG、ミンカール

■仕様

改刻フォント

・文字セット…StdN

・プロポーショナルメトリクスやカーニング情報を搭載しています。

写研クラシックス

・文字セット…Min2(※)

・一部の書体でプロポーショナルメトリクス情報を搭載しています。

※Adobe-Japan1に準拠するサブセットを採用し、4,833文字を収録したモリサワ独自の文字セットです。

■対象製品

Morisawa Fonts

■提供時期

2024年 秋

関連イベントのご案内

2024年2月22日開催の無料オンラインイベント「Font College Open Campus 12 日本語デザインを変えた技術 発明100年に1から知りたい写植の話」にて、写植に関する講演とあわせ、今回発表したOpenTypeフォントの詳細や開発アプローチについて詳しく紹介する。

申し込みはこちら https://go.morisawa.co.jp/event_fcoc12

邦文写真植字機発明100周年について

2024年7月24日に、モリサワの創業者 森澤信夫と写研の創業者 石井茂吉氏による邦文写真植字機の発明から100周年を迎えます。写植の技術は1960年代から90年代に最盛期を迎え、DTPが一般化するまでの間、印刷や広告、デザインの業界に大きく貢献した。モリサワは今後も、写植機が残した功績を次の世代に継承するため、発明100周年を記念したさまざまな活動を行っていく、。

詳細はこちら https://www.morisawa.co.jp/about/news/9514

●同件に関する問い合わせ

株式会社モリサワ ブランドコミュニケーション部 広報宣伝課

E-mail:pr@morisawa.co.jp

SNSでも最新情報を公開しております

X(旧Twitter):@Morisawa_JP

Facebook:@MorisawaJapan

※記載されている内容は、予告なく変更する場合がある。

※記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標である。

2024.01.26

◆富士フイルムグラフィックソリューションズ Form Magic5導入事例―株式会社 エイエイピー 「デジタル媒体」×「バリアブル印刷サービス」で顧客の課題を解決 Form Magicに切り替えたことで、業務効率とサービス品質の大幅な向上を実現

イベントやデジタル媒体、地域リノベーションなど様々なサービスと印刷物を組み合わせて顧客の課題を解決する総合印刷商社 株式会社エイエイピー(本社:静岡県静岡市駿河区森下町3-6、代表取締役社長:土屋康一氏)は、2023年1月に他社製品からFFGSの高機能自動組版ソフト『Form Magic 5』に切り替え、バリアブル印刷の業務効率やサービス品質の大幅な向上を実現した。その具体的な導入効果や活用状況について、専務取締役 土屋範之氏、プリントメディア事業部 技術担当部長 狩野真司氏、プリントメディア事業部 商品開発 副課長 久保田和弥氏に伺った。

専務取締役 土屋 範之氏、プリントメディア事業部技術担当部長 狩野 真司氏、

プリントメディア事業部商品開発副課長 久保田 和弥氏

■「イベント」・「デジタル媒体」×「バリアブル印刷物」で付加価値の高いサービスを提供

株式会社エイエイピーは、静岡県熱海市で旅館の支配人だった創業者により、1953年に熱海美術印刷社として創立された。設立当初から旅館の販促物や部屋で使う消耗品、ロビーの装飾物、旅館のイベントなど、旅館向けに様々なサービスを提供してきた。1968年に社名をアドアートプランニングの頭文字を取ったエイエイピーと変更、1988年には本社を静岡市に移転、2023年夏に70周年を迎えた。

現在では、印刷事業はもちろん、イベント企画・メディアプランニング・映像コンテンツ制作、デジタル媒体の企画・制作・運用など、幅広いソリューションを提供できる環境を構築しており、顧客の課題を解決するためにこれらを掛け合わせて提案・ワンストップで実施していく、総合広告代理店となっている。

「もともと、旅館やホテル、旅行会社、鉄道会社など観光に携わるお客さまが多かったので、コロナ禍はその影響を大きく受けました。更に印刷物が大きく減ってしまったこともありましたので、当社の営業も印刷物中心の提案をするのではなく、お客様の問題解決のために大きい視点でのプロモーションを企画提案しています。イベントやデジタル媒体などを軸にして、更にバリアブル印刷などデジタル印刷で価値を高めた印刷物を組み合わせるような、効果の高い施策を提案するように心掛けてきました」(土屋専務)

土屋専務

この「イベントやデジタルでのプロモーション×バリアブル印刷物」の提案は顧客からの評価も高く、同社でのバリアブル印刷の仕事は順調に増えているという。例えば、ショッピングセンターで行われるスタンプラリー用のバリアブルQRコード付きカードなどは、採用実績が着々と増えている。

一方で、顧客のDXが進む中、顧客のデータベースと連携したバリアブル印刷サービスも増えている。「お客さまにご好評いただいている例としては、会員制ホテルのバースデーDMですね。現在、会員様が3万人くらいいらっしゃって、その方々の誕生月にバースデーDMをお送りしています。その内容は、会員様ごとに全く違うものになっています。また、カーディーラー様にご提供している車検予定の顧客向けDMも、データベースと連携した施策になっており、もう10年以上の実績があります」(狩野部長)

他にも同社では、チケットや金券のナンバリング、B3サイズのバリアブルポスターなど、様々なバリアブル印刷サービスを提供している。

■生産性とPDFワークフロー構築などの課題を解決するためにForm Magicを導

同社は大ロットの印刷物もワンストップで提供できる設備を備えており、またデジタル機も富士フイルムのプロダクションカラー機(Iridesse Production Press)とインクジェットデジタルプレス Jet Press 750Sを設備し、小ロット多品種、バリアブル印刷に対応している。「印刷部数と用紙などでデジタル印刷機も使い分けています。トナーのプロダクション機も安定しているので、1万部ぐらいまでは、DMサイズでしたらプロダクション機を使っています。工程全体で考えたらスピードも早いと思います。それ以上、2万部、3万部という案件では、Jet Pressで面付けして印刷した方が効率的ですね」(狩野部長)

狩野部長

このように、エイエイピーはForm Magic導入前からバリアブル印刷サービスを提供していたが、5年ほど前から当時活用していたバリアブル印刷ソフトの切り替えを検討していた。その理由のひとつに、バリアブルデータの生成に非常に時間が掛かっていたことがある。「当時、QRコードをバリアブルで印刷したいというニーズが出てきていたので、500種のバリアブルQRコードを生成して1万部印刷するテストを行なったんですが、データ生成の演算に50分くらい掛ったんです。この生成時間を短縮したいと思っていました」(久保田副課長)また、以前のソフトではPDFで面付けできないため、PDFワークフローを構築できなかったことも、今後の工場全体の最適化を進める上で大きな課題となっていた。そこで、同社では、Form Magicを含む4種類のバリアブル印刷ソフトをリストアップして検証をスタート、プリントメディア事業部で作成した、実運用のための大量のチェック項目をテストし、最終的に選んだのがForm Magicだった。「Form Magicを選んだ理由としては、バリアブルデータ生成の演算速度が劇的に早くなったこと、PDFワークフローに対応できることもありますが、今まで以上にできることが増えたというのも大きくありますね。まだまだこれだけのことができるのだとわかったら、もうこれで問題ないと感じました」(久保田副課長)

■Form Magicの機能性の高さとFFGSのサポート力を実感

Form Magicを導入して、ミスなども目に見えて減ったという。「出力前にPDFファイルを開いてチェックできるようになったのは便利ですね。あと以前は、人名などのデータで外字も多く、文字化けが心配でしたが、Form Magic 5では外字対応が強化されていることもあって、現場のオペレータからも文字化けやミスなどが無くなったと評価されています」。

久保田副課長

データを指定のフォルダに入れるだけで自動組版・出力できる「ホットフォルダ機能」も、特に前述の会員制ホテルの会員向けバースデーDMといった定期案件の業務効率向上に大きく貢献している。「以前のソフトにも同じような機能があったのですが、それよりもずっと分かり易くできています。操作が簡単なおかげで、オペレータは『この作業、自動化の方が早いや』と言って積極的に使うようになり、サッと自動化に移行できました」(久保田副課長)。また、人の手が入る作業が少なくなったことで、安全性も高まったという。

こうした機能性の高さに加えて、FFGSのサポート力にも信頼を置いているという。「もともと富士フイルム製プロダクション機とJet Press 750Sなどデジタル印刷機のサポートをしっかりやっていただいていました。そこにForm Magic導入前のテストや導入時のセッティング、ワークフロー構築など、全体に協力していただき、お陰でソフトの切り替えもスムーズにできました」(狩野部長)。

■バリアブル印刷を進化させることで、更なる提案力や課題解決力の向上を目指す

エイエイピーは、バリアブル印刷サービスをさらに進化させることを目指している。例えば、顧客のライフスタイルなどのデータも加味した、さらにパーソナライズの度合いが高いDMの開発。こうしたサービスは、車検の案内にもプラスアルファで、『ご夫婦でのお出掛けにぴったりのこんな新車はいかがですか』『そろそろタイヤも変えましょう』といったメッセージを付け加えることもできるようになるという。

また、バリアブル印刷サービスを進化させるためには、バリアブル印刷に適したデータベースが不可欠である。不完全なデータベースだと人手を介して整備する必要があるが、人の手が入れば入るほど事故が起きる確率が高くなる。「当社グループにはシステム開発会社もありますので、データ収集の段階から相談することで、効果的なバリアブル印刷物を効率的に生産できる適切なデータベースを構築することができます」(土屋専務)

デジタルとバリアブル印刷物を連携させた施策から、印刷物の利用を増やす機会も生み出すこともできている。「私もお客さま先で、アンケート結果やアクセス分析のデータを見せていただくことがあるのですが、『イベントのことを印刷物で知った』という参加者が意外と多いことが分かりました。こうした点は顧客にも印刷物が評価されるきっかけになりますし、これらのデータを積極的に収集・活用することで、印刷物をもっと使っていただく機会を増やせると考えています」(狩野部長)

同社では、Form Magic があるからこそ実現できる、効果的・効率的なバリアブル印刷サービスの仕組みづくりも推進している。「ホットフォルダ機能を上手く活用することで、生産現場はもっと効率的に、スキルレスにできると思っています。プロダクション機の小回りの良さと、Jet Pressの色域の広さという特徴・強みを活かしたバリアブル印刷物を、デジタル媒体と上手く連携させることができる仕組みも作っていきます」(久保田副課長)

土屋専務は最後に、「バリアブル印刷には、まだまだたくさんの可能性があります。今後、バリアブル商材の売上比率は増えてくると確信しています。『Form Magic 5』には、当社の提案力や課題解決力を更に高めてくれることを大いに期待しています」と語った。

2024.01.12

◆モリサワ クリエイティブソフトで中国大手のワンダーシェアーソフトウェアの動画編集ソフト「Filmora」に日本語やハングル、欧文フォントの提供を開始

株式会社モリサワ(代表取締役社長:森澤彰彦 本社:大阪市浪速区敷津東2-6-25、Tel:06-6649-2151代表、以下モリサワ)は、株式会社ワンダーシェアーソフトウェア(東京都千代田区、代表:呉太兵、以下ワンダーシェアーソフトウェア)が提供する動画編集ソフト「Filmora(フィモーラ)」にフォントの提供を開始した。

日本語をはじめ、モリサワが保有する多言語ライブラリーから欧文フォント、ハングルの

計20書体を提供する。ワンダーシェアーソフトウェアは世界150か国以上で利用されるソフトウェアを開発し、製品インストール数は2億以上におよぶ。フィモーラは、AI技術を用いた時短かつ効率性を実現するオールインワンの動画編集ソフトである。

今回の提供により、フィモーラのユーザーは、動画制作に欠かせないテロップや字幕に

モリサワの高品質なフォントを使用することが可能となる。提供する日本語フォントとして、読みやすさに配慮した UD(ユニバーサルデザイン)フォントの「UD新ゴ」と「UD黎ミン」があらゆるシーンで汎用的に活躍するほか、映画字幕文字がベースで動画と相性抜群の「シネマレター」、可愛らしさを演出できるレトロモダンな「翠流ネオロマン」、定番人気の「丸フォーク」が、動画のデザイン性を高めるとともに、視聴者にわかりやすく情報を伝えることに役立つことになる。

また、欧文フォントではモリサワの欧文スーパーファミリー「Role」シリーズ、およびタイプデザイナーのサイラス・ハイスミス氏がリードするOccupant Fontsのラインナップなど、合わせて10書体を提供します。さらにハングルフォントにおいても、個性的なデザイン書体から、視認性が高く落ち着いた印象を与える書体まで幅広いラインナップを用意し、グローバルな動画制作をサポートしている。

■パートナーシップの締結

このほど、ワンダーシェアーソフトウェアとモリサワは、パートナーシップに関する覚書を締結した。今後はワンダーシェアーソフトウェアが開発するさまざまなソフトウェアに、モリサワのフォントを提供していく予定である。

左 : ワンダーシェアソフトウェア 代表取締役 呉 太兵氏、右 : モリサワ 代表

取締役社長 森澤 彰彦氏

ワンダーシェアーソフトウェア

モリサワのフォントをフィモーラに導入でき大変嬉しく思います。フィモーラを通じてモリサワのフォントをぜひ体験してほしい。今回のパートナーシップを機に、今後の両社の取り組みを楽しみにしている。

モリサワ

今回のフォント提供により、フィモーラをご利用されている世界中のユーザーに、モリサワのフォントライブラリーを活用いただけることを嬉しく思う。

◆提供書体

〈日本語〉

シネマレター 、丸フォーク B、翠流ネオロマン、UD黎ミン EB、UD新ゴ DB

〈欧文〉

Amira Regular 、Antenna Compressed Black Italic、Biscotti Regular、OccupantGothic-Bold、Role Serif Banner Pro Heavy 、Role Slab Text Pro Black Italic、Role Soft Banner Pro Black、

Stainless Black Italic 、Stainless Extended Bold Italic 、Rubberblade Ultra

〈ハングル〉

Baegdudaegan、Deungdae Bold 、Eunhasu Medium、Eyeline 02 、GakjinMeori 01

※欧文およびハングル書体の一部は、「Morisawa Fonts」未搭載の書体である。

フィモーラの詳細はこちら

https://filmora.wondershare.jp/

モリサワについて

「文字を通じて社会に貢献する」を社是に研究・開発を続けているフォントメーカー。2,000書体以上が使えるフォントサブスクリプションサービス「Morisawa Fonts」や、全55書体のユニバーサルデザイン(UD)フォントが使える「MORISAWA BIZ+」のほか、Webフォント「TypeSquare」や組込みフォントなど、利用環境に合わせたフォントサービスを提供している。

●同社に関する問い合わせ先

株式会社モリサワ 近畿中部営業部 本社営業課

Fax:06-6649-2154

SNSでも最新情報を公開している

X(旧Twitter):@Morisawa_JP

Facebook:@MorisawaJapan

※記載されている内容は、予告なく変更する場合がある。

※記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標である。

2023.12.31

◆新年のご挨拶 富士フイルムグラフィックソリューションズ株式会社 代表取締役社長 山田 周一郎

代表取締役社長 山田 周一郎

このたびの能登地方を震源とする大規模地震により犠牲となられた方々に心よりお悔み申し上げるとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。また被災地域のみなさまの安全確保、そして一日も早い復旧・復興を衷心よりお祈り申し上げます。

さて、昨今は政治・経済・自然環境などが目まぐるしく変化し、産業界においては原材料・エネルギー価格の高騰といった要因も加わり、依然として先行き不透明な状況が続いていますが、3年あまり続いてきたコロナ禍がここへきてようやく一段落し、人々の生活や経済活動に、徐々に活気が戻ってきました。

一方、2023年は、スポーツの国際舞台で日本人選手が目覚ましい活躍を見せてくれました。3月のWBC(ワールドベースボールクラシック)をはじめ、世界水泳、世界陸上、バスケットボールW杯、ラグビーW杯、そしてバレーボール・パリ五輪予選。どの大会でも印象的だったのが、新しい世代、若い選手たちの躍進です。強靭なメンタルと緻密な戦略、見事なチームワークで、世界と伍して戦う姿は、私たちに感動と希望を与えてくれました。同時に、時代が変化し新しい風が吹き始めていることを、あらためて感じさせる1年であったように思います。

印刷業界においても、環境の変化はますます加速しており、私たち自身もつねに変革が求められています。こうした中、FFGSは、2023年4月1日付けで社名を「富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ」から「富士フイルムグラフィックソリューショ

ンズ」へと変更すると共に、組織体制などの見直しを図りました。材料やシステムを提供するだけでなく、いままで以上にお客さまに深く寄り添い、「課題解決の方法を一緒に考え、最適なソリューションを提供できる会社」になる。そんな決意を胸に、新たなスタートを切ったわけです。これは「お客さまの相談相手」としての質をさらに高めるための変革の第一歩と考えており、いま、あらためて、社員一人ひとりの意識改革、提案力の向上に力を入れているところです。もちろん、ソリューションそのものの精度をさらに高めるべく、富士フイルムビジネスイノベーションと一体となった技術開発、パートナー企業とのアライアンスによる商品ラインアップ拡充にも、引き続き取り組んでまいります。

本年もFFGSは、柔軟な発想で自らの変革に挑戦しながら、皆さまの持続的な企業成長、そして業界全体の発展に貢献してまいりますので、どうぞご期待ください。

最後になりましたが、皆さま方のご健勝とますますのご発展をお祈りし、新年のごあいさつとさせていただきます。

2023.12.31

◆新年のご挨拶 富士フイルムホールディングス株式会社 代表取締役社長・CEO 後藤 禎一

代表取締役社長・CEO 後藤 禎一

1月1日に発生した令和6年能登半島地震による甚大な被害に深い悲しみを感じています。

被災された皆様に心からのお見舞いを申し上げるとともに、印刷業界の皆さまの1日も早い復旧に向けて必要な支援に努める所存です。

現在、ポストコロナで国内の経済は回復傾向にあるものの、収束しない国際紛争、インフレの高進など、世界経済を取り巻く環境変化が激しく、将来の予測が難しい時代が続いています。その影響は印刷業界にも及んでいると思いますが、コロナ禍がもたらしたライフスタイルの多様化によって大きく需要が変化している今こそ、印刷の新たな可能性を切り拓くチャンスと言えるのではないでしょうか。

当社も、かつて2000年代に急激なデジタル化の波で写真フイルムという本業喪失の危機に直面しましたが、長年培った写真技術を基盤に多角化を図り、幅広い事業をグローバルに展開する企業へと大きく業態転換しました。その経験を踏まえ、印刷分野の取り組みも時代の変化に対応しながら継続して強化しています。我々の競争優位につながるポイントは、2021年以降、富士フイルムと富士フイルムビジネスイノベーションの印刷関連事業の統合により、両社の顧客基盤や技術力を合わせ、シナジー効果を最大限に発揮できる体制を整えたということ。グローバルな販売体制を一段と強化し、商業印刷から企業内印刷までカバーする業界随一の製品ポートフォリオをさらに拡充させるとともに、DXによる生産工程の改善やスマートファクトリー化に取り組まれるお客さまを万全のワンストップ体制で支援します。富士フイルムグループの強力な製品群と幅広いソリューションを、8年ぶりにリアル開催される『drupa2024』に出展する予定ですので、どうぞご期待ください。

おかげさまで当社は1月20日に創立90周年を迎えます。そして100年もその先もイノベーティブな価値創出に挑み続け、事業を通じた社会課題解決によって持続可能な社会の実現に貢献していきます。

最後になりましたが、皆さまのご多幸とさらなるご繁栄を祈念いたしまして、新年のごあいさつとさせていただきます。

2023.12.14

◆ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 媒体・コンテンツ制作におけるプロジェクト管理システムであるAPROOVE WM(アプルーブワークマネジメント)の最新バージョンをリリース。米国HiPAA法に準拠した高度なセキュア環境を実現

株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(本社:東京渋谷区 代表取締役社長 三村 博明、以下VPJ)は、このほど、同社が販売するAPROOVE Work Management が1996 年に制定された米国における医療保険の相互運用性と説明責任に関する法令 (HiPAA) の対象となる事業体にそのサービスを提供できるようになったことを発表した。

HiPAA法では、保護対象保険情報(PHI)を扱う企業に対して、電子保護医療情報(ePHI)の収集、アクセス、処理、保存において必要なセキュリティ対策を導入することが求められている。APROOVEはこれらの要件を厳格に満たし、クライアントに安心して保護対象保険情報(PHI)を取り扱う環境を提供することが可能になった。

[APROOVE Work Management(以下AWM) のHiPAA法に準拠した主な特徴]

・強固なデータ暗号化: AWMは、ePHIを保護するために最新のデータ暗号化技術を導入しており、データの静止時および転送時のセキュアな処理が保証されている。

・アクセス制御と監査機能: AWMは、ユーザーのアクセスを制御し、それに伴う操作を監査する機能を提供しており、ePHIへの不正なアクセスや操作を迅速に検知し対処することが可能である。

・定期的なリスクアセスメント: AWMは、定期的なセキュリティリスクアセスメントを行い、システムの脆弱性を特定し、迅速に修復することでセキュリティを維持している。

APROOVE Work Managementは、他の企業がHiPAA法に準拠したシステムを提供している例に倣い、ePHIのセキュアな管理を実現している。 医療に限らず、金融業・製造流通業・食品広告表示におけるコンプライアンスなど、高セキュリティに則った媒体・コンテンツの校正、進行管理、承認プロセスを管理することが可能になった。

同社の詳細については、https://www.online-proof.net/ を参照。

◆製品・リリースに関する問い合わせ先

株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン

TEL:03-4361-2018 FAX:03-4288-8617 Mail : info@vpj.co.jp

2023.12.14

◆富士フイルムグラフィックソリューションズ Revoria Press PC1120導入・生産工程最適化事例 ――とうざわ印刷工芸株式会社 小ロットジョブのデジタル移行により、作業時間や予備紙のムダを削減

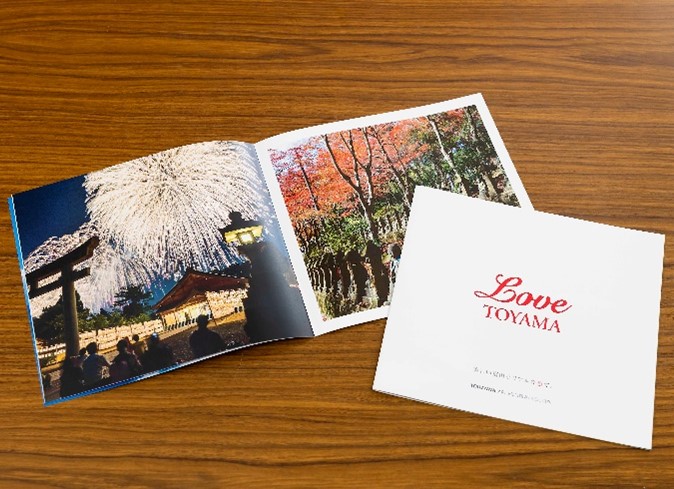

富山を拠点に、地域に根差した印刷ビジネスを展開するとうざわ印刷工芸株式会社(本社:富山県富山市婦中町広田5210、代表取締役社長:東澤善樹氏)は、2023年6月に新たな生産機として富士フイルムのカラープロダクションプリンター『Revoria Press PC1120』(以下、PC1120)を導入し、小ロットジョブのオフセットからデジタルへの移行など、生産体制の最適化を図るとともに、新たな成長戦略の一環として、PC1120を活用したオリジナル商品の開発も進めている。こうした取り組みの背景や、現時点での成果などについて、東澤社長に伺った。

■コロナ禍を機に小ロット化が加速

とうざわ印刷工芸は、1947年に富山市で創業し、今年で77年を迎える総合印刷会社。富山県内の官公庁、製造業、新聞社・出版社、広告代理店など、幅広い業種・業界のクライアントを持ち、ポスターやチラシ、カタログなどの商業印刷物をメインに手がけている。企画・デザインから印刷・加工までの一貫体制を活かし、短納期の要望にも柔軟に対応。写真などの色を美しく再現する技術力にも定評がある。また、社内に専属のカメラマンが在籍しており、観光ポスターやイベント関連のパンフレットなどでは写真撮影から印刷物制作まですべて内製できることも強みの一つだ。

東澤社長

一方、コロナ禍に入ってからは、印刷物とARや電子ブックなどを組み合わせた新たな付加価値創出にも取り組んでいる。

「たとえば、立山連峰の写真を使ったオリジナル年間カレンダーに、ARで山の名前を表示できる仕掛けを組み込んだり、地元の新聞社様と一緒に、デジタルスタンプラリーの企画に携わらせていただいたりと、印刷物を起点にデジタルツールも活用しながら、新しいニーズの掘り起こしに挑戦しています」(東澤社長)

2020年6月には、オンラインショップ『とうざわ商店』を開設し、カレンダーやファインアートプリントなどのオリジナル商品の販売も開始。着々とそのラインアップを拡充し、全国にファンを増やしている。

また、印刷物の受注状況も、コロナ禍を機に変化しているという。

「観光やイベントに関連する印刷物の受注は、一時激減しました。最近は徐々に戻ってきていますが、全体的な傾向として、コロナ前に比べてロットが小さくなっています。以前は一度に5,000部刷っていたものでも、『とりあえず1,000部だけ印刷し、足りなくなったら追加』というケースが多くなりましたね」(東澤社長)

■ジョブ分析によりオフセット機の生産効率を見える化

同社では、多品種・小ロット対応の一環として、2007年からトナータイプのデジタル印刷機を運用してきたが、生産の主力はその後もオフセット印刷機が担っていた。コロナ禍以降、小ロット化に拍車がかかり、“デジタル印刷向きのジョブ”が急増したが、デジタル機への移行は思うように進められなかったという。

「従来使用していたデジタル機は、品質や用紙適性などの面で制約があり、あまり汎用的に活用できるものではなかったため、小ロットのジョブでもオフセット機で対応せざるを得ないケースが、少なからずあったのです」(東澤社長)

オフセット機での小ロット対応は、頻繁なジョブ切り替えによるオペレーターの作業負荷増大、生産効率の悪化につながっていたため、この状況をいかに改善するかが、同社にとって大きな課題だった。さらに東澤社長はこう続ける。

「もう一つ課題になっていたのは、人材の採用です。とくに印刷オペレーターは、募集をかけても人が集まらず、なかなか新規採用ができずにいました。人材確保のためには、印刷オペレーターの仕事を“誇りの持てる仕事”にしなければならない。それにはまず、準備や片付けなどの作業に追われている状況を変えなければいけないと感じていました」

小ロット対応の強化、そして作業環境改善の要となる、新たな生産機の必要性を痛感していた東澤社長。導入の検討にあたっては、まず現状把握からスタートした。

「コロナ禍の影響で受注状況も厳しい中での設備投資ですから、確実に効果が出るものを選びたい。それには、現状の生産効率などを正確に把握した上で、導入効果を検証することが必要だと考え、FFGSさんにジョブ分析を実施していただきました」(東澤社長)

同社が保有する3台のオフセット印刷機について、2022年3月度の実績をもとに、ジョブ数、通し枚数、作業時間などを分析。その結果、3,000通し以下のジョブが全体の約80%を占めていることがわかり、小ロット化の傾向が明らかに。また、印刷前準備などの付帯作業時間を見ると、1ジョブにつき30~60分ほどかかる傾向にあり、総作業時間に占める付帯作業時間の割合が大きいことも判明。オフセット機の実質的な生産時間の割合を示す「可(べき)動率」は20%前後にとどまっていた。

「前準備や片付けに費やしている時間が思っていた以上に多く、驚きました。当社の場合、さまざまな仕様のジョブが混在しており、しかも大部数のものが少ないという事情もあると思います。逆に言えば、デジタル機の強みが発揮されやすい環境だということ。実際に、オフセット機が苦手とするジョブをデジタル機に振り分けることによって可働率が大きく改善するというシミュレーション結果も見せていただきました」(東澤社長)

2023年6月に導入されたRevoria Press PC1120。生産機として高い品質と瞬発

力を発揮するとともに、アイデアを即座にカタチにする“Create On Demand”

も可能にしている。

■付帯作業時間や予備紙などに明確な削減効果

「オフセットジョブのデジタル機への移行」を視野に入れ、導入機種を検討。その結果、品質と生産性、信頼性を高いレベルで兼ね備えたRevoria Press PC1120に決定した。その理由について東澤社長はこう語る。

「デジタルの主力生産機として使うことを考え、出力品質はとくに重視しました。オフセットと遜色のない仕上がりが、多種多様な仕事で安定的に得られるかどうか。その点、PC1120は理想的でしたね。ショールームでテスト印刷をさせていただき、その仕上がりを見て『これしかない』と確信しました」

実際の導入は2023年6月。まだ半年弱の運用だが、すでにその効果はさまざまな面で表れているという。

「現場では、品質や安定性などの面で、大きなメリットを感じているようです。どんな絵柄でもオフセット並みの色再現が得られますし、両面出力の際も、表裏見当の精度・安定性が高いので、途中で機械を止めて確認することなく最後まで流せる。この安心感は、オペレーターのストレス軽減に大きく貢献しています」(東澤社長)

このメリットは、生産性にも直結する。「導入してすぐに、ある急ぎの仕事でそれを実感した」と東澤社長。

「内容的にはオフセットでも対応できるジョブでしたが、乾燥待ちの時間を加味すると最短でも翌日納品になってしまうため、思い切ってPC1120で出すことにしたのです。すると、朝からスタートしてお昼ごろには断裁まで完了し、これまでにない早さで納品できました。お客さまも『もうできたの!?』と驚かれていましたね」

こうした実績を重ねながら、オフセットからPC1120への切り替えも徐々に進めている。同社では導入当初からPC1120とオフセット機とのカラーマッチングを図っており、ジョブの内容に合わせて両者を柔軟に使い分けることが可能だ。

「現状、デジタル/オフセットのどちらで印刷するかは、営業の判断で決めるケースが多いのですが、PC1120導入前に比べ、デジタルの比率は明らかに上がっています」(東澤社長)

小ロットジョブのデジタル移行が進んだことで、ムダな時間やコストも低減。課題であった印刷部門全体の生産効率も向上しているという。

「ジョブ分析で見せていただいた準備時間や片付け時間、予備紙などのデータは、現在も定期的に集計しており、直近のデータでは、先期に比べ作業時間も予備紙も明確に削減できています。効果が数字で見えるので現場のモチベーションも上がっていますし、『ここはこう改善したらいいのではないか』という自発的な改善提案も生まれるようになってきました」(東澤社長)

特殊トナー、長尺出力、幅広い用紙適性といったPevoria Press PC1100の特長をフルに生

かし、さまざまなサンプルを制作。また、同社の会社案内は富山県各地の風景を紹介す

る写真集にもなっており(右写真)、PC1120の色再現の美しさ、描画の精細さが発揮され

ている。

■運用ポリシーの確立で、さらなる効率化を目指す

オフセットを含めた印刷工程の効率化が図れ、超短納期ジョブへのスピード対応も可能になるなど、着々と生産改革が進んでいる同社だが、PC1120導入によるもう一つの効果として、東澤社長は、「新商品開発への意欲の高まり」を挙げる。

「実は数年前から、社内で『オリジナルの商品を創り出そう』という機運が高まっており、今回のPC1120の導入によって、その動きが一気に加速したと感じています。現在はPC1120のテストを兼ねてサンプル制作を進めている段階なのですが、担当オペレーターはもともとモノづくりが好きなこともあり、楽しみながら自主的に取り組んでいます。メタリックカラー、長尺、さらにはカッティングプロッターも駆使して立体物なども制作しており、私が現場に足を運ぶたびに、どんどん新しいアイテムが増えています(笑)」(東澤社長)

PC1120の基本性能の高さはもちろん、特殊トナーによる表現力や幅広い用紙適性といった特徴も、新たな価値を生み出す力としてフルに活用しているのだ。

同社は今後、このPC1120を加えた生産体制にさらに磨きをかけ、効率化と付加価値創出の両面で変革を推し進めていく考えだ。

「差し当たっての課題は、デジタル機とオフセット機の使い分け基準(運用ポリシー)を確立することです。その基準に従って工務担当がジョブの振り分けを行なえるようになれば、生産工程全体の効率がさらに上がると思います。また、PC1120を活かした商品企画・開発においては、オペレーターだけでなく制作部門のメンバーにも、メタリックカラーやホワイト、クリア、長尺などの活用に慣れてもらい、皆でアイデアを出せるようになると、より独創的な商品づくりができるのではないかと思います。ゆくゆくは、それをお客さまへの提案にも活かしていきたいですね」(東澤社長)

ムダのない効率的な生産環境。そして、社員が誇りをもって働き、価値ある製品を生み出せる会社。東澤社長が目指す同社の将来像は、いま着実に実現しつつある。