ニュースリリース

2022.05.12

◆富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ デジタルプレス活用による経営変革事例――株式会社コームラ デジタルプレス活用を中心とした生産改革で時間・人材の余力を創出 風土改革との相乗効果で社員の意識も変化。新規事業展開の原動力に

「印刷会社の持続的な成長を支えるソリューション」として、FFGSが提案をすすめる「最適生産ソリューション」。これは、生産工程の現状分析により課題を抽出し、設備運用などを見直すことで経営資源に余力を創出、その余力を新たな成長戦略に活用するというもの。その原型ともいえる事例が、岐阜県の株式会社コームラ(本社:岐阜県岐阜市三輪ぷりんとぴあ3、代表取締役:鴻村健司氏)の取り組みだ。旧富士ゼロックス(現富士フイルムビジネスイノベーション)との協働による生産工程の最適化を軸に、営業改革や組織風土改革などを複合的に推し進め、みごと業績V字回復を果たした。その具体的な取り組み内容や成果などについて、鴻村社長に伺った。

■10年前、営業戦略を付加価値重視型に転換

コームラは、1937年(昭和12年)に事務用品・雑貨を扱う「鴻村維一商店」として創業。終戦後、共通様式の帳票類を製品化し、全国4,000カ所の国の出先機関などに向けて販売を開始。その実績を活かし、国立大学や国立病院、裁判所などから印刷物を受注するようになり、近年では、大学向けのサービスに注力し、クライアントの8割を大学関係が占めている。事業内容としては、「プリント」「Web・システム」「学会サポート」を柱としており、中でも最近とくに力を入れているのが、『学会スマート』のサービス名で展開している学会サポート事業だ。ポスターやチラシ、Webサイトなどの制作から、名札や看板などの制作・設営、当日の受付業務、抄録集の作成・発送まで、学会開催に関わる業務をワンストップでサポートする。ここ2年ほどは、コロナ禍に対応したオンライン開催の需要が増えているという。

プリント事業においては、デザインから印刷、製本加工までの社内一貫体制を活かし、短納期・コスト削減などの要望に応えている。印刷設備は現在デジタル印刷機に統一されており、モノクロ9台、カラー3台の計12台が稼働している。後加工は、無線綴じ機2台のほか、中綴じ機、折り機、穴あけ機を設備。また、印刷物を効率的に在庫管理できる最新の自動倉庫も装備する。

そんなコームラを率いる鴻村健司社長は、2014年に就任した3代目。長い歴史の中で培ってきた同社の強みを活かしながら、社内の改革を推し進めてきた。

いまから10年ほど前、鴻村社長が専務の時代に着手したのが、営業戦略の見直しだ。それまでの「売上重視」から「付加価値重視」へと舵を切り、加工高向上を目指す方針を打ち出した。

「当時、売上の低迷が続き、営業、生産現場、そして社員の意識面も含めた改革が必要だと感じていました。そこでまず、『付加価値重視営業』『セルフマネージメントの強化』『営業プロセス管理の徹底』という3つの施策を掲げ、営業改革に取り組んだのです」(鴻村社長)

生産工程では、長らくオフセット印刷とデジタル印刷を併用していたが、鴻村氏は社長就任時、デジタル印刷への段階的移行を決断。その背景として、もともと小ロット多品種の仕事が多かったことに加え「当時、オフセット印刷を中心に品質に課題があった」と鴻村社長は振り返る。

「オフセット印刷では、文字化けやピンホール、色のバラつきなど、品質に関するクレームが多かったため、その解決策としても、デジタル印刷への移行は有効だと考えたのです」

さらに、デジタル印刷に適した小ロットジョブが増加したことや、クライアントの短納期要求が高まり、より効率性が求められるようになったことも決断の追い風となった。

鴻村社長は、1998年、富士ゼロックスのユーザー会『ドキュメントサービスフォーラム』(DSF)のアメリカ視察に参加した際、フルデジタル化された印刷工場を見学し、そこでデジタル印刷の大きな可能性を感じたという。現在のデジタル印刷へのシフトは、この体験から鴻村社長が描いた“自社の生産工程の未来像”の具現化でもある。

■人件費も含めたトータルコストを算出し、オフからデジタルへ移行

コームラでは、2013年頃からオフセット印刷機とデジタル印刷機の共存運用(両者を同列の生産機として捉え、ジョブに応じて使い分ける運用)を行なっていたが、当時は約300部を分岐点として切り分けることを基本としていた。鴻村社長が打ち出したデジタル印刷への移行は、この運用基準を改めて見直し、オフセットでは非効率なジョブをデジタルに切り替えることで、コストやリードタイムなどの最適化を図るという考え方で進められた。

具体的には、富士ゼロックスにも協力を要請し、オフセット印刷における刷版・印刷前準備作業・丁合作業などの材料費および人件費、デジタル印刷におけるカウンター料金・トナー代・保守料金など、前後工程も含めた原価をジョブ単位で算出。さらに、紙質や部数など、さまざまな要素を加味しながら、どのジョブをデジタル印刷に移行できるかを検証していった。

「現場の責任者を中心に、詳細なシミュレーションを重ねた結果、分岐点を約1,000部まで引き上げられることがわかりました。また、デジタル印刷機の品質や生産性、用紙対応力などが高まってきたこともあり、デジタル印刷のジョブの割合は確実に上がっていきました」(鴻村社長)

これに対応して、印刷設備も、オフセット印刷機を新たなデジタル印刷機に置き換える形で、デジタル印刷主体の環境へとシフトしていった。設備の更新にあたっても、富士ゼロックスと共に、投資回収シミュレーションを徹底的に行なった。

「投資の原資は“足元の改善”によって生み出す。材料費やカウンター料金などの直接原価だけでなく、プリプレスから後加工までの工程をトータルに見た上で、生産効率、人件費などを加味し投資可否を判断しました。」(鴻村社長)

こうして、ジョブと設備のデジタルへの移行を着々と進め、最終的に行き着いたのは、「印刷設備のフルデジタル化」という決断だった。その決め手になったのは、プロダクションカラー機『Iridesse ™Production Press』だったという。

「仕上がり品質が、それまでのデジタル印刷機に比べて格段に向上し、オフセットとまったく遜色のない水準になったので、これならフルデジタル化が可能だろうと確信しました。オフセットとデジタルの共存を続けていくよりも、デジタルに一本化するメリットの方が大きいということは、分析から見えていたので、思い切って完全移行を決めたのです」(鴻村社長)

2019年、同社は『Iridesse ™Production Press』とモノクロのデジタル印刷機2台を続けて導入し、オフセット印刷機を全廃。印刷工程のフルデジタル化を果たした。

■前後工程も含めた生産効率が大幅に向上、人材確保にも大きなメリット

デジタル印刷への移行による効果について、鴻村社長は「予想以上に生産効率が上がった」と語る。

「オフセットの場合、刷版や色合わせ、印刷中の抜き取り検品、印刷後の丁合といった工程が必要になりますが、デジタル印刷ではそれらが不要になり、工程が大幅に短縮されます。また、オフセット印刷機ではオペレーターが1台に1人必要でしたが、デジタル化した現在は、1人が4台のマシンを回しており、製本部門のスタッフもオペレーションできるようになっています。さらに、デジタル印刷機は自動稼働が可能ですから、昼休みや夜間でも出力を続けることができ、時間を最大限に活用できるようになりました」(鴻村社長)

もちろん、効率化だけでなく、大きな課題であった「品質の安定化」も実現。事故やクレームの削減につながっているという。

面付けの効率化による効果を検証したところ、月100時間ほどの作業時間短縮が実現しているという。このほかに刷版や丁合などの工程が削減されたことを加味すれば、トータルでは相当な“時間的な余力”が生み出されていることになる。

さらに、管理部門でも、労力軽減などの効果が出ているという。

「いままでは、ジョブの内容によって、オフセット印刷、デジタル印刷、外注という3つの選択肢から最適なフローを判断しなければなりませんでしたが、現在はほぼ“社内のデジタル印刷”の一択になっています。また、紙のサイズや種類がデジタル印刷用に絞られ、発注業務の簡略化にもつながっています」(鴻村社長)

また、鴻村社長は、「フルデジタルの環境は人材確保の面でもメリットがある」と強調する。

「オフセット印刷の職人的な作業がなくなったことで、人材採用のハードルがぐっと下がりましたね。人手不足は業界共通の課題だと思いますが、その中で若い人材を確保しやすくなったことは、非常に大きなメリットです。オフセットに比べて教育期間も短縮できるので、作業時間短縮などとの相乗効果で、人件費の抑制にもつながっています」(鴻村社長)

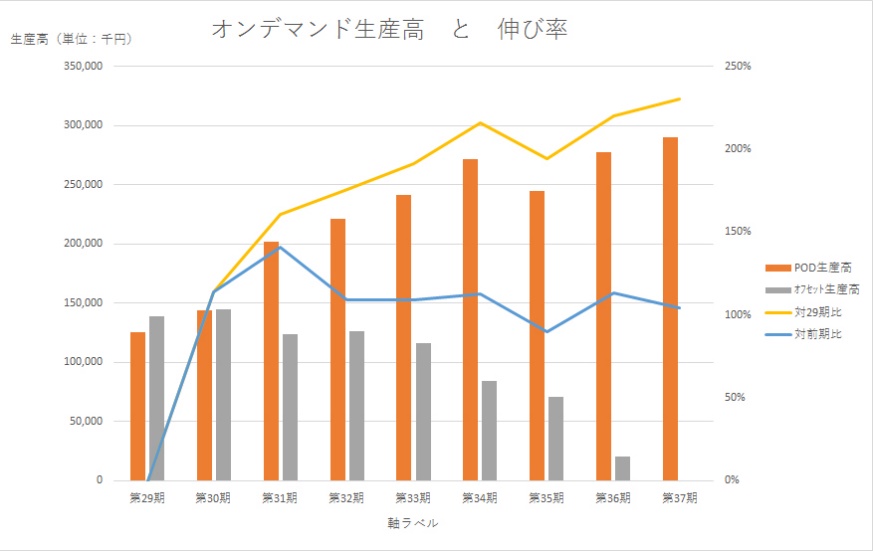

こうした変革の効果は、業績にもしっかりと反映されている。10年前との比較で生産高は2倍以上、売上はコロナ禍の影響を受ける先期まで9期連続増収を達成。付加価値率(加工高)は約53%を確保している。鴻村社長は「10年前は本当に危機的状況だった」と言うが、その危機感をバネにした経営改革によって、みごとV字回復を果たしたのだ。

デジタル印刷ワークフロー『FreeFiow Core』により、面付けも自動化

■今後はさらなる自動化・見える化に注力

同社がこのように業績回復を実現した背景には、鴻村社長がやはり10年前から力を入れてきた組織風土改革も大きく寄与している。部門を超えた社員間のコミュニケーションを活性化し、情報共有や意思統一を図りやすい環境をつくり上げていった。

「当時は業績だけでなく社内の雰囲気も悪かった。社員にアンケートをとったところ、不満の声ばかりで(笑)。ですから、社員旅行や飲み会なども含めて、コミュニケーションの場を定期的に設けるようにしました。その結果、部門間の意思疎通や、仕事の進捗状況の共有などもスムーズに行なえるようになりましたし、社員の意識も変わってきましたね。『やらされている』という感覚から、自分たちで考えて行動するという自発的な姿勢に変わってきた。こうした意識面の変化も業績アップにつながっているのではないかと思います」(鴻村社長)

今後は、これらの改革によって生まれた時間・人材の余力や、社内のコミュニケーション環境を、成長戦略にどのような形で活かしていくかがカギとなる。そのための活動として、年3回、全社員で新規事業を考案する経営勉強会を開催しているほか、『Iridesse™ Production Press』のメタリックトナーを活かした商品を企画する取り組みなども行なっている。一方で、鴻村社長は「人材の再活用が大きな課題」と語る。

「オフセット印刷機を担当していたオペレーターは現在、製本や配送などの業務に就いていますが、今後は、当社の強みの一つでもある帳簿製本の技術保存・継承で活躍してもらうことも考えています。雇用を守りながら人材をどう再配置し活かしていくかというのは、DXを推進する多くの企業が直面する難しい課題ではないでしょうか。」

生産工程の変革も、すでにさまざまな成果が出ているが、鴻村社長はさらに先を見据える。今後は自動化を大きなテーマとして取り組んでいく考えだ。

「たとえば工程管理の部分で言えば、各ジョブの最適な出力機への振り分けなど、人手を必要とする作業を可能なところから自動化し、同時に工程全体の見える化も進めていきたいと考えています。そのためのツールとして、統合型ワークフローシステム『Production Cockpit』のテスト運用・効果検証もスタートする予定です。自動化によってさらなる余力を生み出し、それを新たなサービス展開、お客さまとの関係強化に結びつけていきたいですね」(鴻村社長)

設備環境の進化は、社員のモチベーションアップや働き方改革にもつながり、サービス向上の原動力になるに違いない。

創業から85年。コームラは、印刷に軸足を置きながら、「ICSカンパニー」をコンセプトに、情報コミュニケーションサービス企業へと進化を遂げてきた。ICSとは、Information(情報)、Communication(伝達)、Services(支援)の略で、クライアントの要望に合わせて最適な提案を行ない、柔軟な発想で課題解決に貢献するという姿勢を表わしたものだ。同社は今後も、クライアントのコミュニケーションを支えるパートナーとして、時代の先を読みながら、さらなる変革に挑戦し続ける。